Année académique 2018-2019

Samedi 22 juin 2019 : journée foraine à Saint-Antonin-Noble-Val

Communication longue d’Émilie Nadal, Un enlumineur toulousain pour la « Chanson de la croisade » ? Nouvelles pistes

Lire le compte-rendu

À 11 h 30 à l’Hôtel de Ville,

le Bureau et les membres de la Société Archéologique du Midi de la France remettront solennellement au maire de Saint-Antonin-Noble-Val, Monsieur Gérard Agam, la médaille d’argent décernée le 4 juin dernier à la municipalité pour l’acquisition de la maison Muratet.

Nous rencontrerons des membres de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, et l’après-midi sera consacrée à la redécouverte des maisons médiévales de Saint-Antonin, qui nous permettra de prendre connaissance des avancées de la recherche. S’il ne sera pas possible de visiter la maison Muratet en raison de son mauvais état actuel, nous pourrons en revanche examiner en détail la maison du 6 rue Cayssac, en vente actuellement.

Cette visite sera aussi l’occasion de s’interroger sur le devenir d’un patrimoine civil médiéval particulièrement nombreux et remarquable, et sur les moyens de le faire connaître et de le conserver.

En présence de membres du conseil municipal, de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, de la Société archéologique du Midi de la France, d’amis et de M. Gilles Muratet, Émilie Nadal, présidente de la Société archéologique du Midi de la France, remet solennellement au maire de Saint-Antonin-Noble-Val, Monsieur Gérard Agam, la médaille d’argent décernée le 4 juin dernier à la municipalité pour l’acquisition de la maison Muratet :

« C’est un honneur et un plaisir pour la Société archéologique du Midi de la France, d’être présente aujourd’hui pour remettre la médaille d’argent de notre société à la municipalité de Saint-Antonin-Noble-Val.

Depuis plus de 188 ans, la Société archéologique du Midi de la France encourage toutes les actions en faveur de la protection et de la sauvegarde du patrimoine d’Occitanie. Récemment nous avons apporté notre soutien à l’Association des amis de l’abbaye de Grandselve qui a su créer un petit musée autour des restes de l’abbaye. Quelques mois plus tôt, c’est la municipalité de La Salvetat Saint-Gilles qui a été récompensée pour avoir su acquérir et entreprendre le sauvetage du château des comtes de Toulouse, qui est actuellement toujours en cours de restauration.

C’est dans cette lignée que nous sommes réunis aujourd’hui pour remettre à la municipalité de Saint-Antonin-Noble-Val représenté par M. le Maire, cette médaille. La raison en est simple. La municipalité a récemment fait l’acquisition de la Maison Muratet. Remarquable maison médiévale, remarquable au premier titre pour la fraîcheur de ses peintures, représentant une cavalcade de chevaliers et des tentures médiévales en trompe-l’œil, remarquable aussi pour la conservation de la maison elle-même, puisque les maisons médiévales conservées ne sont pas si courantes et méritent qu’on en prenne soin.

Cette médaille ne vient pas comme un couronnement, pour marquer l’accomplissement d’une action de protection patrimoniale qui serait achevée. C’est au contraire un stimulant, un encouragement à poursuivre les actions en faveur de nos vieux monuments. Tous ne bénéficient pas de l’exposition médiatique de Notre-Dame de Paris, c’est pourquoi c’est l’engagement local de tous qui permettra leur sauvegarde et leur préservation pour les générations à venir. En saluant l’action de Saint-Antonin-Noble-Val, nous espérons susciter d’autres politiques locales allant dans le même sens.

C’est ainsi que j’ai l’honneur, M. le Maire, de vous remettre au nom de la Société archéologique, cette médaille d’argent qui vient saluer l’engagement et l’action de votre municipalité en faveur du patrimoine. »

Le maire de Saint-Antonin remercie la Société pour cette distinction qui honore la municipalité. Il la reçoit comme la reconnaissance du travail effectué par la commune pour le patrimoine dans son ensemble et souligne l’importance des investissements mobilisés pour la restauration de l’hôtel de ville.

Il dresse ensuite un bref historique de l’acquisition de la maison Muratet. Une société immobilière avait acheté la maison pour y faire des appartements il y a plusieurs années, mais le projet n’avait pas abouti. Le temps passant, l’état de l’édifice s’est dégradé considérablement, ce qui suscitait l’inquiétude de la commune. Cependant, celle-ci ne pouvait émettre d’arrêté de péril, le danger imminent étant avéré pour les intérieurs mais pas pour les élévations extérieures donnant sur la voie publique. La municipalité et les monuments historiques (la maison est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 23 novembre 1989) ont été confrontés de concert à une situation financière et juridique complexe. Finalement, la saisie par la banque portant le financement de l’opération immobilière a accéléré la résolution du problème. Une vente aux enchères a eu lieu et la mairie s’est portée acquéreur en exerçant son droit de préemption pour 63 000 euros.

En parallèle, la commune fait réaliser une étude pour établir le projet scientifique et culturel du musée de la ville, jusque-là abrité dans la maison dite « maison romane ». Le projet, en cours de rédaction, inclut la maison Muratet dans le futur espace muséal. Il s’agit d’une démarche longue, qui comprend le déplacement des collections, actuellement inventoriées et conditionnées dans l’attente de leur redéploiement.

Actuellement, des travaux pour établir un cheminement mis en sécurité, afin que les entreprises puissent travailler dans la maison, sont menés sous la houlette de Pierre Yves Caillault, architecte en chef des monuments historiques. Dans quelques mois les travaux pourront débuter, avec la perspective de l’intégration de la maison restaurée dans l’espace muséal défini par le projet scientifique et culturel en cours.

Le maire souligne enfin la cohérence de l’action de la municipalité. La Ville de Saint-Antonin porte en effet un projet de Site Patrimonial Remarquable avec les communes de Bruniquel, Montricoux, Caylus, Saint-Antonin, et Penne dans le Tarn. Dans ce cadre, le centre de Saint-Antonin est appelé à faire l’objet d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur dans les prochaines années.

L’après-midi est consacré à une visite de la maison du n° 6 rue Cayssac ainsi qu’à une rapide découverte de la ville.

La maison du n° 6 rue Cayssac est présentée par son propriétaire, M. Le Maréchal, ainsi que par Alexia Aleyrangues, chargée d’étude de la mission d’inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy. Outre la notice réalisée dans le cadre de l’inventaire général, la maison a fait l’objet d’une étude effectuée par les étudiants de l’école de Chaillot à l’occasion d’un séminaire de terrain en 2011 et publiée dans le Congrès archéologique de Tarn-et-Garonne en 2014.

La maison est implantée en cœur d’îlot et ses façades sont enchâssées dans un tissu très dense. Le commanditaire en est peut-être Guillaume de Laporte, mentionné dans un acte de 1272. Cette date est cohérente avec les décors observés, ainsi qu’avec l’étude dendrochronologique qui a conclu à une date d’abattage à peu près similaire pour les différents bois analysés, aux environs de 1265-1270.

La maison est remarquable par l’exceptionnel état de conservation de ses structures et de ses décors médiévaux, elle n’a subi que peu de modifications après la fin du Moyen Âge. Elle possédait au moins neuf fenêtres géminées : deux sont intactes, mais les traces des autres sont incontestables. Les deux chapiteaux en place présentent des décors de feuillages naturalistes disposés en deux couronnes sur un tailloir élancé. Ses dispositions intérieures sont largement conservées : les aménagements muraux, dont des latrines aux deux étages, ménagées dans le passage entre deux corps de bâtiments ; les enduits peints aux motifs de faux appareil et de faux marbre du XIIIe siècle ainsi que des enduits à faux appareil de la fin du Moyen Âge, et enfin une partie des planchers ainsi qu’une cloison en pan-de-bois du XIIIe siècle, datés par dendrochronologie. Des vestiges de sa couverture initiale en lauzes de calcaire sont également encore en place au sommet de l’élévation sud.

La visite de Saint-Antonin permet ensuite de découvrir quelques-uns de ses édifices les plus significatifs. La ville est un exceptionnel conservatoire de maisons médiévales, comme le rappelait Pierre Garrigou Grandchamp dans sa présentation pour le congrès de la Société française d’archéologie (voir Congrès archéologique de Tarn-et-Garonne, 2014). Il ainsi dénombré 150 maisons antérieures à la guerre de Cent ans.

L’attention se porte en premier lieu sur les maisons du XIIe siècle. Il est rappelé qu’à cette période la ville semble déjà constituée autour de l’abbaye bénédictine fondée au IXe siècle au confluent de l’Aveyron et de la Bonnette. Un acte de partage de la vicomté de Saint-Antonin de 1155 en donne les grands contours et en cite les principaux éléments constitutifs.

L’étude de la maison dite « maison romane », par Maurice Scellès (voir en dernier lieu la publication en ligne de sa conférence donnée pour la Société des amis du vieux Saint-antonin en 2018 : http://savsa.net/wp-content/uploads/2019/01/Maison_romane_bulletin-2018.pdf), a permis notamment d’en situer la construction vers 1150. Maison de justice avant de devenir maison consulaire, remarquable par la qualité de sa sculpture et la cohérence du programme iconographique, par les bacini incrustés dans sa façade et ses colonnettes de bronze… elle constitue aussi un jalon important pour la datation de maisons dont la mise en œuvre est semblable à celle de son élévation arrière, avec arc monolithes et en moellons équarris tandis que la façade sur la place est en pierre de taille.

Pierre Garrigou Grandchamp signale que les maisons ainsi datées du XIIe siècle sont au nombre de six actuellement. Elles sont caractérisées principalement par leurs ouvertures, fenêtres et arcades, couvertes d’arcs monolithes en plein-cintre. La maison située à l’angle de la rue Cayssac et de la rue du Pont-de-l’Aveyron a particulièrement retenu l’attention par la présence en rez-de-chaussée d’une ouverture bouchée qui semble avoir été une fenêtre géminée et dont la présence à ce niveau sur rue interroge.

Rue Guilhem-Peyre, l’observation des maisons des n° 14 et 16 est l’occasion de présenter les grandes lignes de l’architecture civile de Saint-Antonin au XIIIe siècle : des élévations à deux étages, plus un comble ouvert le plus souvent postérieur, des façades en moyen ou grand appareil de pierre de taille, percées de grandes arcades brisées au rez-de-chaussée et de fenêtres géminées à oculi sur cordons régnants aux étages, avec des portes-bannes à anneaux parfois conservés. Les modifications les plus couramment apportées à la fin du Moyen Âge sont l’introduction de l’escalier en vis derrière une porte en neuve en façade et la transformation des fenêtres géminées en fenêtres à croisée en conservant les modénatures des premières.

La déambulation dans la ville permet ensuite d’observer les deux seules maisons pourvues de fenêtres à réseaux sur la place de la Halle, à l’entrée de la rue de la Porte-Rodanèze et de s’interroger sur l’absence d’architecture du XIVe siècle à Saint-Antonin.

Devant le 6 de la rue de la Pélisserie, Alexia Aleyrangues explique que c’est à la suite de la demande de l’architecte des bâtiments de France, qui souhaitait avoir des précisions sur le dessin des arcades disparues du rez-de-chaussée, qu’une rapide étude en a été faite, en moins d’une journée. Toutes les divisions intérieures et les enduits avaient d’ores et déjà disparus, néanmoins la plupart des éléments du XIIIe siècle ont pu être restitués. Des dessins ont ensuite été produits par le service de l’UDAP afin de procéder à leur localisation. Le plus souvent, c’est à l’occasion de l’examen des projets de travaux présentés par les propriétaires que des observations ponctuelles, limitées à quelques photographies et à l’ouverture d’une notice inventaire, peuvent être faites. Il faut en outre rappeler que le service du patrimoine du Pays Midi-Quercy assure le même suivi à Caylus, Puylaroque, Bruniquel, Caussade, etc. Plusieurs personnes se demandent si ces bourgs qui possèdent un patrimoine architectural aussi riche et semblable n’auraient pas intérêt à se doter d’un service commun, la mutualisation des moyens leur permettant de disposer de personnels à même de conduire des études archéologiques et de mettre les résultats de leurs investigations à disposition du public.

Rue Droite, un exemple de maison avec une façade en pan-de-bois est présenté par Anne-Laure Napoléone. Très comparable à une maison de La Canourgue en Lozère, la structure de la façade est faite de poteaux formant les encadrements des fenêtres à croisées et portant chacun une des solives de plancher de l’étage supérieur. A.-L. Napoléone souligne cette particularité qui suppose que la façade n’était pas montée au sol, comme cela est souvent le cas pour le pan-de-bois, mais directement en élévation.

L’observation des plusieurs maisons comportant des modillons romans en façade a fait naître une nouvelle hypothèse. Pierre Garrigou Grandchamp a exposé que les modillons de la façade de la maison n° 56 rue Droite sont en remploi, mais qu’ils seraient vraisemblablement dans leur emplacement initial au-dessus du premier étage, à porter l’encorbellement d’un étage en pan-de-bois, comme sur la maison n°1 place de Payrols. Cependant, après avoir fait un rapide inventaire des modillons romans visibles depuis la voie publique et remployés dans les façades des maisons, Daniel Cazes, qui souligne la qualité de leur sculpture, propose d’y voir plutôt les vestiges en remploi d’un portail roman de l’abbatiale. Il suggère qu’une étude complète des modillons soit réalisée, en établissant des parallèles avec les collections lapidaires du musée, pour examiner plus avant cette hypothèse.

Samedi 22 juin 2019 : journée foraine à Saint-Antonin-Noble-Val

Communication longue de Jean-Luc Boudartchouk : « Histoire et archéologie des Goths de Toulouse ».

Communication brève de Daniel Cazes « A propos de l’histoire de l’art wisigothique à Toulouse et ailleurs ».

Lire le compte-rendu

Des hypothèses avancées récemment sur l’ancienne église de la Daurade à Toulouse et tout un questionnement, surtout dans la péninsule Ibérique mais aussi dans le Midi de la France, sur la nature d’un art wisigothique susceptible de s’être déployé, de Toulouse à Tolède, du Ve au VIIIe siècle, paraissent mériter quelques commentaires, dans l’attente d’une synthèse sur le sujet. Cette dernière est encore prématurée et sans doute y reviendrons-nous plus tard et plus longuement au sein de notre Société. Il nous semble cependant utile de rappeler brièvement, en coordination avec les recherches exposées précédemment par Jean-Luc Boudartchouk, certains principes pour aider à l’identification d’une telle création artistique.

Des hypothèses avancées récemment sur l’ancienne église de la Daurade à Toulouse et tout un questionnement, surtout dans la péninsule Ibérique mais aussi dans le Midi de la France, sur la nature d’un art wisigothique susceptible de s’être déployé, de Toulouse à Tolède, du Ve au VIIIe siècle, paraissent mériter quelques commentaires, dans l’attente d’une synthèse sur le sujet. Cette dernière est encore prématurée et sans doute y reviendrons-nous plus tard et plus longuement au sein de notre Société. Il nous semble cependant utile de rappeler brièvement, en coordination avec les recherches exposées précédemment par Jean-Luc Boudartchouk, certains principes pour aider à l’identification d’une telle création artistique.

« Les Goths, après leur entrée en Gaule en 412/413, s’installent rapidement à Toulouse, qu’il tiennent déjà avant 417. Ils y demeureront jusqu’au printemps 508, date où la conquête franque met un terme au royaume des Goths de Gaule, entité politique dont Tolosa était depuis longtemps la capitale. Le réexamen des données textuelles et l’apport récent de l’archéologie permettent de préciser la vision que l’on peut avoir, désormais, de la capitale des Goths et de ses environs ».

Clôture de l’année académique.

Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Cazes, Fournié, Haruna-Czaplicki, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Vallée-Roche ; MM. Balty, Boudartchouk, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Jiménez, Queixalós, Viers ; MM. Darles, Landes, Laurière, Molet, Penent, Rigault, Suzzoni, membres correspondants.

Excusé : Philippe Gardes.

Invitée : Mme Alexia Aleyrangues, chargée de mission de l’Inventaire en pays de Quercy.

La Présidente fait circuler les six exemplaires de la revue Forum offerts à la Société par notre confrère Daniel Cazes (temes d’historia i d’arqueologia tarragonines) et nous présente un nouvel ouvrage d’André Czeski, Montségur, nouveau regard, histoire, archéologie, études sur le site, envoyé par les éditions 3 R pour un éventuel compte rendu. Elle donne ensuite lecture d’une lettre de candidature émanée de Mme Catherine Letouzey-Rety.

La parole est ensuite donnée à Jean-Luc Boudartchouk pour une communication longue intitulée Histoire et archéologie des Goths à Toulouse (413-508).

Émilie Nadal propose d’enchaîner avec le second exposé, une communication courte de Daniel Cazes : À propos de l’art wisigothique à Toulouse et ailleurs.

La Présidente remercie nos deux confrères et demande à Jean-Luc Boudartchouk des précisions au sujet des prétentions des Wisigoths sur l’église Saint-Sernin évoquées dans sa communication. À l’arrivée des Wisigoths à Toulouse, répond-il, il existe bien un édifice sur la tombe de saint Saturnin. Les deux textes mentionnés montrent qu’ils s’intéressaient à la puissance tutélaire du saint toulousain, et peut-être ont-ils voulu récupérer « sa » basilique, mais le récit qui en est fait à cette époque présente quelques difficultés d’interprétation. Il est probable que les relations ont été tendues entre les deux hiérarchies religieuses (nicéenne et arienne) ; cependant, les deux communautés avaient la même dévotion à Saturnin – rappelons qu’il existe deux tombes gothes à Saint-Sernin. Il y avait donc surtout convergence des enjeux de pouvoir. Maurice Scellès se demande si l’on connaît des exemples d’édifices religieux réutilisés par les Wisigoths. Non, répond Jean-Luc Boudartchouk. Mais s’il y avait un évêque arien, il y avait forcément une église cathédrale quelque part, réquisitionnée ou construite à ce moment-là. Émilie Nadal demande encore quels sont les éléments qui permettent d’attribuer des origines wisigothiques à l’église de la Daurade. Daniel Cazes précise tout d’abord que ce n’est pas un roi qui fait construire une église, mais un évêque. Quitterie Cazes continue en évoquant l’historiographie des Wisigoths qui, à l’instar de celle des Cathares, a produit une littérature abondante et pas toujours fiable d’un point de vue scientifique. Christian Darles revient sur la gravure de l’édifice publiée par dom Martin en 1727 et s’interroge sur l’oculus qui perce la voûte en son centre. Selon Daniel Cazes, la planche est sommaire, et elle ne permet pas de savoir de quand date cette voûte ; l’oculus situé à l’aplomb de l’autel a pu être aménagé pour faire passer les cordes permettant de sonner les cloches. Patrice Cabau précise que Jacques Martin, né à Fanjeaux en 1684, entré à 24 ans dans la Congrégation de Saint-Maur, prononça en 1709 ses vœux à la Daurade ; il partit plus tard pour Saint-Germain des Prés, et la mention « Envoyé de Toulouse » portée par la gravure montre qu’il avait dû conserver des relations dans le prieuré toulousain. Maurice Scellès rappelle que la gravure ne figure pas les passages et Daniel Cazes précise que si les trois registres sont sûrs, la forme des arcs est moins certaine. Christian Landes se demande enfin si la comparaison des plans apporte des informations quant à la dimension des pans coupés de l’édifice. Oui, répond Daniel Cazes, mais ils n’apportent pas d’indications sur la coupole.

Émilie Nadal donne à nouveau la parole à Jean-Luc Boudartchouk, qui se fait le porte-parole de Philippe Gardes pour une question d’actualité : Léon Joulin avait raison. La fortification gauloise de Vieille-Toulouse.

À une question de Louis Peyrusse concernant l’existence d’autres traces d’occupation gauloise dans la zone indiquée, notre confrère répond que l’on a connaissance de puits, autrefois dits funéraires, d’habitations et d’activités artisanales. Il précise encore que le rempart repéré constitue un monument dont le système est complexe mais cohérent. Christian Darles se demande s’il ne peut s’agir d’un rempart médiéval. Jean-Luc Boudartchouk répond que les reprises de cette époque sont bien connues et que les deux ensembles ont été bien différenciés. Laurent Macé demande quels sont les équivalents connus et si cela permet de faire de cette agglomération la capitale des Volques. Notre confrère cite les exemples du Mont-Beuvray, de Manching, en plus de ceux connus en Europe centrale, et il confirme que les dimensions du site en font certainement une grande capitale, à l’échelle d’un des peuples majeurs du sud de la France, ce qui explique la façon dont on en parle dans les textes anciens.

Une seconde question d’actualité est présentée par notre consœur Marie-Vallée Roche : L’apport de l’étude épigraphique à la datation de l’autel de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault).

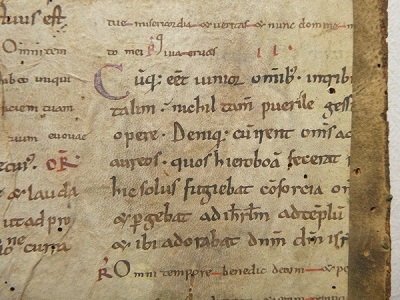

Lors de la table ronde qui s’est tenue en août 2002 autour de l’autel médiéval et de la fondation de l’abbaye de Gellone, Cécile Treffort avait étudié deux inscriptions, gravées, l’une sur la tranche droite de l’autel, l’autre sur la dalle latérale gauche, indiquant chacune une date, pour la première : « p(ri)ma die aug(us)ti », et pour la seconde : « die .II. aug(us)ti ». Deux dates donc, 1er et 2 août, gravée d’une écriture similaire, dont on peut penser qu’elles sont contemporaines. L’absence de vocable et la discrétion des inscriptions ne permettent probablement pas d’y voir une date de consécration. D’ailleurs, ces dates ne correspondent nullement à la consécration de la basilique Saint-Sauveur, qui a eu lieu le 14 décembre 805, ni à celle de la nouvelle basilique, le 30 septembre 1039. L’événement auquel se rapportent ces inscriptions reste donc mystérieux. Quant à leur datation, « malgré une écriture en minuscules carolines, l’écartement net entre les mots et la présence d’un signe diacritique sur le i n’apparaissent ni dans les inscriptions ni dans les manuscrits avant la seconde moitié du XIe siècle. » [1].

La table d’autel comportait-elle d’autres « graffitis », comme c’est le cas sur de nombreuses tables d’autel dans la région ? Une observation minutieuse révèle qu’une notable partie de sa surface a été abrasée, rendant probablement impossible toute réelle étude épigraphique. On peut rapprocher cet état de celui de l’autel de Saint-Pierre de Lauriol (conservée aujourd’hui au musée d’Aix-en-Provence) dont la table a été abrasée au XXe s. ne permettant plus d’y lire les signatures relevées au XIXe s. par l’abbé Barges.

Néanmoins subsiste en dehors de cette surface un nom qui se détache très clairement, car il a été profondément gravé : on peut lire WIR. Cette inscription est surprenante, car il semble s’agir d’un nom/racine germanique, jusqu’à présent inconnu dans les « graffitis » du Midi de la France et de la Catalogne. Le W est-il un M à l’envers ? Mir est en effet un nom bien attesté localement. Cependant, si les confusions graphiques existent dans ce type d’inscriptions, il n’existe actuellement aucun exemple d’une confusion M/W. L’épigraphiste catalan Salvador Alavedra, qui a recensé 82 formes gravées du M sur les autels de Catalogne, n’en connaît aucune qui permettrait la confusion avec un W. [2].

La technique utilisée (l’usage du poinçon pour délimiter les extrémités des lettres, voire leur point central, en préalable au tracé lui-même) et la forme des lettres elles-mêmes rapproche cette écriture de celles de certains signataires de Minerve (Hérault), personnages attestés dans le dernier tiers du IXe siècle [3]. Certes, une datation par le style d’écriture est toujours aléatoire ; il conviendrait donc de replacer cette inscription dans un vaste corpus de signatures d’autels pour vérifier si la remarque est pertinente. Mais s’il s’agit bien d’un nom de personne, sa forme germanique renvoie au haut Moyen Âge, et son caractère simple montre qu’il n’est pas postérieur au début du XIe siècle. D’ailleurs tous les graffiti sur tables d’autel dans le Midi de la France étudiés jusqu’à présent sont antérieurs à la réforme grégorienne [4].

Cette inscription est sans doute à mettre en relation avec les graffiti que l’on peut voir aujourd’hui sur les colonnes du cloître. Ce type de signatures se trouve toujours dans le sanctuaire à proximité de l’autel et des reliques. À Saint-Vincent de Bielle (Pyrénées-Atlantiques) les quatre colonnes engagées de la maçonnerie de l’abside reconstruite au XVIe s. sont couvertes de « graffitis » : elles devaient être à l’origine destinées à soutenir le baldaquin d’un ciborium [5]. Les colonnes et chapiteaux de la crypte de Montmajour (Bouches-du-Rhône) comportent plus d’une centaine de noms gravés [6]. Le fragment de colonne en marbre blanc visible dans l’église de Minerve, graffité comme l’autel, pourrait être un pied d’autel ou un morceau de ciborium. Si l’on se réfère à tous ces exemples, les colonnes du cloître de Saint-Guilhem sont un réemploi ; elles devaient être à l’origine situées dans le sanctuaire, à proximité d’un autel reliquaire.

Emmanuel Garland trouve curieux que les inscriptions décrites n’aient pas été copiées depuis le XIIe siècle, mais il reconnaît qu’il y a souvent de grands mystères, comme celui l’épitaphe de Saint-Bernard [?], dont l’écriture est carolingienne et que les textes ne mentionnent pas avant la fin du XIe siècle. Notre consœur confirme que l’on peut en effet trouver plusieurs arguments à ce silence des sources et précise que pour l’instant elle ne prétend rien faire de plus que d’ouvrir le dossier.

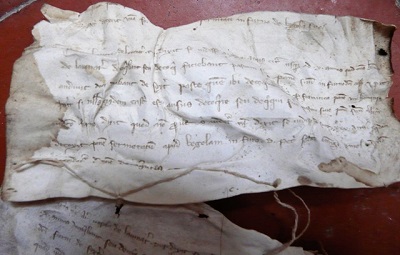

La Présidente nous informe que le fragment d’un bréviaire de chœur d’Agen daté de 1300, que nous avions présenté en question d’actualité lors d’une séance précédente, a finalement été acquis par la Bibliothèque municipale d’Agen. Le feuillet concerné est lié à saint Augustin et on sait que l’ouvrage avait été commandé par Bertrand de Got.

Émilie Nadal donne enfin la parole à Maurice Scellès pour une dernière question d’actualité portant sur des Demeures médiévales de la ville de Saint-Antonin-Noble-Val. Il nous annonce que la maison Muratet, dans laquelle fut trouvé un décor peint appliqué sur une cloison en pans de bois datée par dendrochronologie de 1250 environ, a été acquise par la Mairie avec un projet qui reste à définir. On pense à la création d’un musée éclaté éventuellement mis en place sous la direction de la Communauté de Communes. Maurice Scellès propose à l’assemblée d’attribuer une médaille à la municipalité pour l’acquisition de cette demeure. En évoquant l’exemple de Grandselve et de La Salvetat-Saint-Gilles, Daniel Cazes insiste sur l’utilité de l’attribution de ces médailles. Maurice Scellès attire cependant notre attention sur la maison de la rue de Cayssac, toujours à Saint-Antonin-Noble-Val. En effet, cette demeure, qui a livré de nombreux vestiges intéressants, est actuellement mise en vente pour la somme de 50 000 euros. Notre invitée, Alexia Aleyrangues, chargée de mission de l’Inventaire en pays de Quercy, nous présente l’édifice.

Maurice Scellès demande ce qu’il est possible de faire de cette maison peu accessible et peu aménageable pour l’habitation. Il pense en revanche que dans le cadre d’un projet de musée éclaté, elle pourrait trouver sa place. Cependant, il est peu probable qu’après l’acquisition de la maison Muratet la municipalité puisse acheter cet édifice. Pourtant, les problèmes d’aménagement de cette demeure se poseront toujours, pense-t-il, jusqu’à ce qu’elle tombe dans le domaine public. Que peut faire la S.A.M.F. ? Elle peut l’acheter, mais la charge d’entretien est trop importante. Il est possible de solliciter la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin lors de notre visite le 22 juin, mais il est préférable d’en débattre entre nous auparavant. Daniel Cazes rappelle que le problème touche la France de façon générale, et demande quelle commune a un programme pour son patrimoine ; il prend pour exemple les démarches infructueuses qu’il avait effectuées pour la demeure sise au n° 7 de la place Saint-Sernin ; le problème, poursuit-il, est que les élus n’ont pas conscience de l’existence et de la valeur de ce patrimoine. Quitterie Cazes précise que la situation peut être différente entre les grandes et les petites villes. En effet, pour ces dernières, le patrimoine peut être une chance, un atout pour le tourisme. Elle ajoute que la S.A.M.F. peut acheter la maison et la donner à la Mairie, mais il n’est pas sûr que celle-ci en veuille. Pierre Garrigou Grandchamp approuve ce que vient de dire notre consœur et note que cet édifice a un gros défaut dans son état actuel : le rez-de-chaussée appartient à une autre maison. Il pense par ailleurs que la parcelle médiévale devait s’étendre jusqu’à la place. Pour revenir aux problèmes de gestion du patrimoine, il déclare qu’il faut opérer une sorte de révolution auprès des élus en faisant comprendre qu’un bâtiment est un document exceptionnel au même titre qu’un parchemin. Il évoque enfin le système de fonds de dotation mis en place à Cluny il y a quelques années, qui a permis d’acheter une maison romane, de financer des fouilles et des restaurations. Cette entreprise a suscité un grand intérêt de la part du public, mais il est nécessaire ajoute-t-il qu’il y ait des acteurs sur place. Alexia Aleyrangues déclare que la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin est intéressée, mais qu’elle manque d’expérience. Il est certain cependant que la municipalité, déjà engagée pour la maison Muratet, ne peut guère faire plus. Il est nécessaire de faire comprendre à la Mairie que l’on peut procéder par étapes, ajoute Maurice Scellès : le plus important est de mettre l’édifice hors d’eau ; on peut attendre pour le reste que les fonds soient récoltés. Louis Peyrusse conclut qu’il est donc important que l’Association des Amis du Vieux Saint-Antonin connaisse l’utilisation du fonds de dotation à Cluny. Maurice Scellès précise qu’il a déjà eu un contact avec le Président de cette association, mais qu’il voulait au préalable que nous en discutions entre membres de la Société. Christian Landes ajoute enfin que le problème se pose pour tout le patrimoine et pense qu’il y a une cassure entre le pouvoir et le public ; il faudrait selon lui commencer par éduquer le pouvoir, et il faudrait que l’amateur du patrimoine ait un statut.

Séance foraine du 28 mai 2019

Séance foraine :Visite de la Maison Seilhan en compagnie de Claire Rousseau.

Lire le compte-rendu

Berceau de l’ordre des Prêcheurs en 1215, puis Maison de l’inquisition au cours du 13e siècle, ce lieu abrite de nombreuses œuvres qui témoigne de l’histoire médiévale et moderne des dominicains à Toulouse.

Berceau de l’ordre des Prêcheurs en 1215, puis Maison de l’inquisition au cours du 13e siècle, ce lieu abrite de nombreuses œuvres qui témoigne de l’histoire médiévale et moderne des dominicains à Toulouse.

Séance du 14 mai 2019 (séance privée)

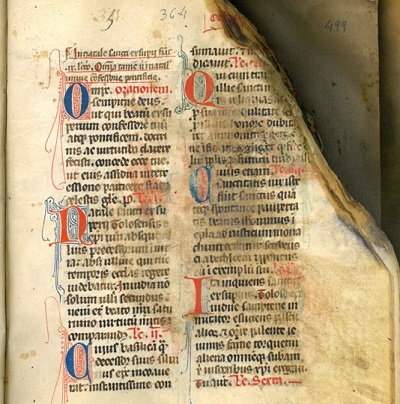

Communication longue de Magali Vène et Aurélia Cohendy : « Un nouveau livre d’heures du Maître des Heures de San Marino (Toulouse, vers 1470) ».

Lire le compte-rendu

Questions diverses : Emmanuel Garland, « Information sur le projet de restauration de l’église de Saint-Calixte de Cazaux.

Appel à communication pour l’année 2019-2020 : Le programme de l’année 2019-2020 se remplit rapidement ! Si vous souhaitez intervenir, veuillez adresser dès que possible et avant la fin du mois de mai vos propositions de communication pour l’année 2019-2020 au bureau samf@societearcheologiquedumidi.fr ou directement à la présidente emilienadal@gmail.com. En précisant la durée souhaitée (brève, courte, longue), le titre et le moment dans le calendrier (de novembre à juin 2020).

Présents : Mmes Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Cassagnes-Brouquet, Cazes, Czerniak, Fournié, Haruna-Czaplicki ; MM. Garland, Julien, Lassure, Peyrusse, Scellès, Sournia, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Vène, MM. Penent, Pousthomis, Rigault, Suzzoni, membres correspondants.

Excusés : Mmes Balty, Galés, Merlet-Bagnéris, Pradalier et Sénard, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Macé et Surmonne.

Invitée : Mme Aurélia Cohendy.

Au titre des courriers reçus, la Présidente nous annonce que nous est parvenue une réponse à la lettre que nous avions envoyée à la Mairie au sujet des arbres plantés autour de Saint-Sernin et des épitaphes dégradées enchâssées dans les murs nord de la basilique. Ce courrier se veut rassurant quant aux problèmes que nous avions soulevés.

Émilie Nadal donne ensuite la parole à Maurice Scellès, qui nous présente un cliché ancien de Bretenoux acheté sur le site ebay. Celui-ci montre un édifice ouvert au rez-de-chaussée par une porte en arc brisé aujourd’hui disparue. Notre confrère fait don de ce cliché à la Société.

La Secrétaire-adjointe donne enfin lecture du procès-verbal de la séance du 30 avril, adopté par l’assemblée.

La Présidente donne la parole à Aurélia Cohendy et à Magali Vène pour une communication longue : Un nouveau livre d’heures du Maître des Heures de San Marino (Toulouse vers 1470).

Émilie Nadal remercie les conférencières et se réjouit de cette collaboration réussie entre professionnels et universitaires. Elle demande comment est situé le maître de San Marino dans le reste de la production toulousaine de cette époque et si ses commanditaires sont connus. Aurélia Cohendy met en avant le livre d’heures de Jean de Colombe. En effet, cet ouvrage a été vu à Toulouse, où il a pu servir de modèle aux artistes. Cependant, aucun nom de commanditaire n’est aujourd’hui connu. Magali Vène fait remarquer que cet artiste travaille en outre avec des imprimeurs et que la collaboration avec les libraires est connue par les textes. Louis Peyrusse est frappé par la qualité inégale des décors, ce qui trahit l’intervention de plusieurs mains. Sophie Cassagnes-Brouquet rappelle qu’il y avait en général plusieurs intervenants dans un atelier et qu’il est possible de distinguer trois mains sur une seule page : une pour les bordures, une pour les scènes et une troisième pour les lettrines. Maurice Scellès voudrait savoir si des variations entre les mains sont constatées sur une même page ou seulement dans des manuscrits distincts. Dans le cas du Maître de San Marino, Aurélia Cohendy précise qu’il s’agit surtout de différences marquées entre plusieurs manuscrits, en fonction du caractère plus ou moins luxueux de la commande. Pascal Julien note que cette notion d’atelier est difficile à appréhender et s’intéresse à l’illustration représentant sainte Suzanne. Si elle figure sur le livre d’heures, selon lui, cela indique que sa dévotion est actée. En effet, ajoute Michelle Fournié, les restes de la sainte ont été exhaussés en 1496 à Saint-Sernin, après qu’un prêtre bordelais les ait vus en rêve (comme l’indique le dossier publié dans l’ouvrage de Nicolas Bertrand). Emmanuel Garland note les dimensions réduites du livre d’heures, qui auraient imposé selon lui un traitement décoratif adapté ; il demande si tous les manuscrits donnés en comparaisons sont de taille similaire. Il lui est répondu que c’est effectivement le cas. Évoquant une enluminure présentée, Bernard Pousthomis s’interroge sur la façon dont les peintres modernisaient un manuscrit. Les conférencières répondent que les visages sont par exemple repeints, vraisemblablement après qu’on a gratté la surface du parchemin. Sophie Cassagnes-Brouquet note que le renard et la poule que l’on a vus figurés sur les enluminures exposées sont des motifs à la mode à cette époque. Maurice Scellès s’interroge enfin sur la présence de la fileuse dans les scènes d’Annonciation. Emmanuel Garland répond qu’elle est en effet représentée dans cette scène dès le IVe siècle.

La Présidente donne ensuite la parole à notre confrère Emmanuel Garland pour une information brève au sujet du projet de restauration qui touche actuellement l’église Saint-Calixte de Cazaux-Fréchet (Haute-Pyrénées).

Un espoir sérieux renaît à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, petite commune de moins de 50 habitants sise à l’extrémité de la vallée du Louron, sur la route du col de Peyresourde. Parmi son patrimoine religieux, l’église Saint-Calixte, classée Monument Historique en 1944, recèle de nombreuses œuvres intéressantes : des peintures murales romanes, d’autres des XVe et XVIe siècles, un plafond à la française, un retable de Marc Ferrère, etc. À l’instigation de Dominique Galaup, son maire, et de la DRAC Occitanie, un fonds de soutien a récemment été créé pour permettre la restauration du monument et tout particulièrement de ses peintures murales. Le projet a été retenu par la Fondation du Patrimoine et, suite au Loto du Patrimoine organisé, une enveloppe de 50 000 euros lui a été octroyée. Un appel d’offre a été lancé pour une étude préalable. L’association « Saint-Calixte, mil ans et après » qui, depuis une vingtaine d’années, s’était mobilisée pour permettre à l’église de passer l’épreuve du temps et d’être ouverte aux visiteurs l’été, a dévolu ses actifs patiemment accumulés au fil des années au fonds de soutien. Les conditions semblent désormais réunies pour que Saint-Calixte puisse enfin bénéficier des travaux et de la mise en valeur qu’elle mérite.

Bernard Pousthomis demande si l’appel d’offre des travaux concerne uniquement le décor peint. En effet, poursuit-il, le cul-de-four étant fissuré, il serait inutile de restaurer les peintures sans renforcer l’architecture. Emmanuel Garland avoue que le projet n’est pas encore très clair, mais il espère voir des travaux entrepris prochainement.

Dans le cadre d’une seconde information, Maurice Scellès montre à l’assemblée une brique taillée en tore provenant d’une voussure d’une fenêtre de la tour d’Arles à Caussade, trouvée dans le comblement d’une cheminée. Il fait don de cette brique à la Société.

Séance du 30 avril 2019 (séance privée)

Communication longue de Frédéric Loppe et Astrid Huser : « La maison consulaire du Bourg à Narbonne (Aude) : histoire et évolution architecturale (XIIIe-XIXe siècles) ».

Lire le compte-rendu

En 2011, un diagnostic archéologique de l’INRAP au n°7 rue Benjamin Crémieux à Narbonne (Aude) a confirmé la présence de vestiges de l’ancienne maison consulaire du Bourg, datée du milieu du XIIIe siècle. La nature et la qualité de la construction ont motivé son classement MH en 2013 et la prescription d’une étude du bâti avant travaux en 2015 (ALC Archéologie). Ces recherches ont permis de restituer un vaste bâtiment d’environ 24 m de long sur 13 m de large, dont le rez-de-chaussée divisé par deux refends était occupé par des boutiques s’ouvrant probablement sur la rue par de grandes arcades aujourd’hui disparues. Le premier étage, d’un seul tenant, était orné de peintures et couvert d’une toiture à fermes apparentes probablement décorée s’élevant à 8 m. Il était éclairé côté sud par six vastes baies géminées de 5 m de haut surmontées d’un arc-larmier aujourd’hui bûché. Elles étaient surplombées d’une corniche à modillons sculptés, pour certains en remploi. Aux XVIIe puis XIXe siècles, cet ensemble a subi d’importantes transformations qui ont profondément dénaturé les maçonneries d’origine (destruction des baies médiévales, percement de portes et de fenêtres, divisions, etc.). Peu connue, cette maison consulaire constitue toutefois un témoin exceptionnel d’architecture civile qui n’a pratiquement pas d’équivalents en France, hormis la maison romane de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne ; milieu XIIe siècle) ou l’aula du palais consulaire d’Arles (Bouches-du-Rhône ; fin XIIe-début XIIIe siècles).

Présents : MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Pradalier-Schlumberger, Vallée-Roche, MM. Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Joy, Pilloix, Viers, M. Loppe, membres correspondants.

Excusés : Mmes Balty, Cazes, Czerniak, Fournié, Jaoul, Lamazou-Duplan, Nadal, Sénard, Watin-Grandchamp ; MM. Balty, Cazes, Catalo, Darles, Garland, Garrigou Grandchamp.

Patrice Cabau énonce la liste des membres excusés et, en l’absence de notre Présidente et de notre Directrice de publication, s’apprête à animer la séance. Il demande à la Secrétaire-adjointe de lire le procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté après quelques modifications.

Puis il donne la parole à notre confrère Frédéric Loppe pour sa communication, intitulée La maison consulaire du Bourg à Narbonne : histoire de son évolution du XIIIe au XIXe siècle.

Patrice Cabau remercie notre confrère pour la présentation de cet édifice exceptionnel. Il demande quel est le terme employé pour le désigner dans les sources médiévales et s’il existait un bâtiment équivalent dans la Cité de Narbonne. Frédéric Loppe répond ne pas savoir quel est le mot utilisé dans les sources et confirme que deux maisons consulaires existaient bien au milieu du XIIIe siècle : une dans la Cité et une autre dans le Bourg. Patrice Cabau demande encore si à l’occasion de la fusion des deux maisons dans le Bourg à la fin du XIIIe siècle, des agrandissements furent opérés sur l’édifice présenté. Le conférencier rappelle que les travaux d’investigations qu’il a menés avec Astrid Huser se sont limités à une petite partie du corps de bâtiment sud, mais il assure que dans cette portion de l’édifice aucune trace de reprise du bâtiment n’a été relevée. Louis Peyrusse s’interroge sur les éventuelles procédures effectuées pour la protection d’un tel bâtiment. Le conférencier dit que la parcelle étudiée a été classée, ainsi que toutes celles jadis occupée par le bâtiment médiéval. Bernard Sournia voudrait savoir si la salle du premier étage occupait toute la surface de l’aile sud et où se trouvait l’accès. La salle avait effectivement la superficie du corps de bâtiment méridional, confirme Frédéric Loppe, qui suppose que l’on y accédait par la cour située au Nord, ouverte sur les quais par une porte cochère, bien que les sources ne soient pas très claires sur l’emplacement de l’accès principal.

Maurice Scellès fait remarquer en effet qu’une porte cochère indique plutôt un accès pour les chevaux et que l’entrée piétonne pouvait se trouver ailleurs. Il se dit par ailleurs très étonné par la hauteur considérable des fenêtres du premier étage, et constate que les arcs restitués au rez-de-chaussée paraissent du coup trop petits. Puis il pose plusieurs questions : Est-on sûr de la vocation marchande du rez-de-chaussée, l’escalier ne pouvait-il se trouver à cet endroit, les fenêtres sont-elles bien celles de 1250 ou celles du bâtiment qui a réuni les deux maisons consulaires ? Il remarque encore que la poutre qui a été datée de 1250 par des analyses de dendrochronologie n’a pas été trouvée en place ; pour assurer la datation haute proposée par l’étude, il faudrait soumettre le décor qu’elle a conservé au jugement de spécialistes. Il faudrait pouvoir enfin comparer la maison consulaire à un ou deux édifices, car dans l’état actuel des recherches effectuées, il reste difficile de savoir si l’on a affaire à l’édifice de 1250 ou à celui qui a réuni les deux bâtiments à la fin du XIIIe siècle.

Louis Peyrusse s’enquiert du projet qui a généré l’étude présentée. Frédéric Loppe nous informe que des logements sociaux doivent être aménagés dans cette parcelle, mais que ces travaux prévus depuis longtemps n’ont toujours pas commencé. Catherine Viers note que le classement a sans doute permis de faire connaître le potentiel de l’édifice, ce qui justifie sans doute le retard des travaux. Maurice Scellès se demande quel projet permettra de mettre en valeur ce bâtiment classé. Frédéric Loppe regrette que la Mairie n’ait pas profité de l’occasion pour acquérir la parcelle et amorcer un projet qui aurait pu à terme s’étendre à toutes les autres.

Guy Ahlsell de Toulza voudrait savoir comment se présente aujourd’hui la partie nord de l’ancienne maison consulaire et combien de niveaux ont été aménagés sur la cour. Le conférencier répond que toute cette partie, élevée sur deux étages au-dessus d’un rez-de-chaussée, est enduite et seuls les modillons et la corniche qui soutenaient la toiture médiévale sont actuellement visibles. Bernard Sournia s’interroge justement sur la façon dont la toiture s’articulait au-dessus de cette corniche et demande s’il a été trouvé des édifices conservant une structure similaire. Le conférencier avoue n’avoir rien repéré de comparable au cours de ses recherches.

Diane Joy s’informe sur l’établissement d’un secteur sauvegardé dans la ville de Narbonne. Frédéric Loppe confirme son existence, mais il déclare que la décision du propriétaire du bâtiment reste déterminante. Maurice Scellès et Patrice Cabau pensent qu’une volonté municipale peut être décisive et questionnent le conférencier sur les informations données à la Mairie, les contacts qu’il a pu avoir avec elle ainsi qu’avec l’Architecte des Bâtiments de France. Frédéric Loppe affirme qu’aucune occasion de rencontre ne s’est présentée durant l’étude. Maurice Scellès lui conseille de proposer à la Mairie de Narbonne une visite de l’édifice ou une communication et considère comme essentiel de publier l’étude pour signaler ce bâtiment à la communauté scientifique.

Séance du 16 avril 2019 (séance privée)

Communication longue de Christian Darles et Jean-Michel Lassure : « Le site du Turas à Dunes (Tarn-et-Garonne) : analyse architecturale et présentation du mobilier archéologique ».

Lire le compte-rendu

La tour du “ Turas” est établie à 2,5 km au sud-ouest de la bastide de Dunes (Tarn-et-Garonne), sur un promontoire dominant la vallée de l’Auroue. Des travaux de consolidation réalisés en 1988-89 par la commune qui venait de l’acquérir ont révélé qu’elle appartenait un petit château dont la période d’occupation se situe entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Un puits dans lequel, selon la légende, se seraient précipités des Templiers pour échapper aux Anglais, a été retrouvé à cette occasion. Creusé dans le calcaire, il mesure 2,50 m de diamètre à son ouverture pour une profondeur de 10 m. Son remplissage était constitué uniquement par de terre cendreuse et des galets. Un abondant matériel archéologique trouvé pendant les travaux se rapporte à la construction (éléments de huisserie, serrures et clés), aux occupations des habitants (outillage agricole et artisanal, céramiques) et à leur habillement (boucles de ceinture en alliage cuivreux doré et émaillé). Le site a aussi livré des témoignages liés à des activités religieuses (fragments d’un encensoir avec décor ajouré représentant des griffons), administratives (deux matrices de sceaux) et militaires (boulets de catapulte et carreaux d’arbalète).

La tour du “ Turas” est établie à 2,5 km au sud-ouest de la bastide de Dunes (Tarn-et-Garonne), sur un promontoire dominant la vallée de l’Auroue. Des travaux de consolidation réalisés en 1988-89 par la commune qui venait de l’acquérir ont révélé qu’elle appartenait un petit château dont la période d’occupation se situe entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Un puits dans lequel, selon la légende, se seraient précipités des Templiers pour échapper aux Anglais, a été retrouvé à cette occasion. Creusé dans le calcaire, il mesure 2,50 m de diamètre à son ouverture pour une profondeur de 10 m. Son remplissage était constitué uniquement par de terre cendreuse et des galets. Un abondant matériel archéologique trouvé pendant les travaux se rapporte à la construction (éléments de huisserie, serrures et clés), aux occupations des habitants (outillage agricole et artisanal, céramiques) et à leur habillement (boucles de ceinture en alliage cuivreux doré et émaillé). Le site a aussi livré des témoignages liés à des activités religieuses (fragments d’un encensoir avec décor ajouré représentant des griffons), administratives (deux matrices de sceaux) et militaires (boulets de catapulte et carreaux d’arbalète).

Questions diverses :

Françoise Merlet-Bagnéris : « Jules Ganot, créateur de la médaille de la Société archéologique : formation, choix de carrière ».

Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Haruna-Czaplicki, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garland, Lassure, Peyrusse, Scellès, Testard, membres titulaires ; Mme Balty, MM. Darles, Pousthomis, Suzzoni, membres correspondants.

Excusés : Mmes Bessis, Cazes, Queixalós, Sénard et Vène, MM. Garrigou Grandchamp, Marquebielle, Penent, Sournia et Tollon.

La Présidente ouvre la séance en évoquant l’incendie de Notre-Dame de Paris survenu la veille. Elle souligne le sentiment de sidération ressenti par tous, même si l’état de l’édifice paraît ce matin moins grave que ce que l’on craignait. Les grands monuments traversent en effet les siècles et nous paraissent éternels. On se rend compte en fait qu’un simple incendie peut les faire disparaître. Émilie Nadal nous propose quelques secondes de recueillement.

Christian Darles signale que les spécialistes restent pessimistes et craignent l’effondrement de l’édifice à cause du plomb qui a fondu et qui pèse toujours sur les voûtes. Guy Ahlsell de Toulza ajoute que les voûtes n’ont que 25 cm d’épaisseur et qu’en plus du plomb elles ont reçu beaucoup d’eau, ce qui peut contribuer à les fragiliser. Il cite l’exemple de l’incendie de la cathédrale de Chartres.

Daniel Cazes se demande comment est organisée la sécurité dans le cadre d’un édifice pareil. D’après les informations qu’il a pu recueillir, une équipe de sécurité à donné l’alarme à 18 heures 20, les pompiers sont arrivés 20 minutes après, l’incendie avait déjà pris une grande ampleur ; selon lui, quelque chose n’a pas fonctionné. Il explique ensuite que dans un cas pareil, lorsque l’alarme est donnée, une équipe fait la visite complète du monument pour effectuer ce qu’on appelle une levée de doute. Pour redonner un peu d’optimisme à la discussion qui s’est engagée, Louis Peyrusse rappelle que les voûtes de la cathédrale de Nantes ont résisté à l’incendie qui a emporté sa charpente en 1972.

Il est ensuite procédé à la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.

Émilie Nadal donne enfin la parole à Christian Darles et à Jean-Michel Lassure pour une communication longue intitulée Le site de Turas à Dunes (canton d’Auvillar, Tarn-et-Garonne). Intervention archéologique.

Elle remercie nos deux confrères pour cette présentation intéressante et demande si les objets dont il a été question ont été récupérés. Jean-Michel Lassure précise que la mairie de Dunes avait acheté le site et y a entrepris des travaux de décaissement, déversant les terres dans un champ voisin. L’équipe a donc effectué un travail de récolte dans ces déblais. D’autres objets ont été trouvés dans un puits ; tout a été déposé à la mairie. Maurice Scellès demande s’il a été trouvé des tessons modernes. Jean-Michel Lassure répond que le matériel est homogène d’un point de vue chronologique. Louis Peyrusse émet des doutes, car selon lui les fers à bœufs qui ont été présentés sont tardifs. Christian Darles ajoute que la tour se rattache aux modèles gascons décrits par Gilles Séraphin avec un rez-de-chaussée aveugle et une porte ouverte au premier étage nécessitant l’usage d’un escalier ou d’une échelle. Daniel Cazes revient sur les objets très intéressants qui ont été présentés, actuellement stockés dans les locaux de la mairie. Ils mériteraient selon lui de bénéficier des conditions de conservation d’un musée. Maurice Scellès pense qu’ils sont en effet en danger de dégradation voire de disparition ; il évoque le cas des objets rares du Musée de Minerve qui, faute de moyens corrects de conservation, sont actuellement en train de se détériorer. La solution serait peut-être de créer des musées départementaux. Daniel Cazes renchérit en évoquant les objets qui ont été jadis déposés à la mairie de Martres-Tolosane et qui ont aujourd’hui disparu. Bernard Pousthomis demande enfin s’il existe des textes sur la fondation du site. Jean-Michel Lassure répond qu’il n’y a rien à sa connaissance.

Dans le cadre des questions diverses, la Présidente donne la parole à Françoise Merlet-Bagnéris, qui nous rend compte de ses recherches sur Jean Ganot, créateur de notre médaille.

Jean Ganot (1838 ?-1900…)

- Jean Ganot, graveur, domicilié à Toulouse, 9 rue Saint-Rome. Il pourrait être né vers 1838, aurait eu 10 ans en 1848, serait rentré à l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles qui suivait alors le règlement donné par Gaillard (importance du dessin identique pour toutes les sections). Contexte : la ville de Toulouse est très favorable au développement des arts et métiers à partir de 1827 : salons, et des centaines d’exposants. À partir de 1836, l’École des Beaux-Arts (située dans l’ancien couvent des Augustins) ajoute la mention « Sciences Industrielles » à son nom. L’enseignement regroupe plus de 300 enfants à partir de l’âge de 11 ans, divisés en groupes de 10 sous la direction d’un moniteur. Cours de 6 à 8 h du matin l’été, de 6 à 8 h du soir l’hiver, avant d’aller travailler comme apprenti chez un patron. (ou de 11 à 13 h.). On distingue deux pratiques chez les sculpteurs : la sculpture statuaire pratiquée par les futurs artistes, et la sculpture d’ornement liée à l’art industriel : doreurs, fondeurs, ciseleurs, orfèvres, bijoutiers, ferblantiers, graveurs… Il s’agit bien d’une gravure sur métal issue du dessin, sans travail sur le volume. 1858 : Jean Ganot, ancien élève, maîtrise parfaitement cette gravure sur métal : il mentionne dans une lettre de candidature au poste de professeur la création d’une plaque d’adresse au burin, récompensée par une médaille d’or de 1re classe à l’exposition de Toulouse de 1858. Il est candidat en 1869 à la succession de M. Chambarron, graveur, professeur titulaire de la classe de gravure sur bois mentionnée durant un an (1868-1869). Dans une lettre du 25 février 1869, Jean Ganot prend pour preuve de sa science de graveur sur métal en citant la médaille de la Société archéologique du Midi, et celle de l’Académie des Sciences. Il s’agit de gravures sur métal, et en volume, ce qui ne convainc pas le jury : le matériel de l’atelier est-il adapté ? est-il trop « artiste » par rapport à un enseignement d’art appliqué destiné aux ouvriers et qui recrute de nombreux candidats ? Jean Ganot n’est pas reçu en tant que professeur. Pourtant, une classe de gravure sur bois et cuivre est ajoutée en 1869 à l’École des Beaux-Arts.

- Jules Ganot, son fils, naît en 1863. Jean Ganot aurait pu avoir 25 ans (?) lorsque Jules est né. Jules sera élève également à l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles, obtiendra le prix d’encouragement en dessin et solide au trait en classe de ronde-bosse et antique, et le 2e prix de tête d’après l’antique en classe de ronde-bosse et d’antique. Il vit toujours rue Saint-Rome, où il travaille dans l’atelier familial. En 1882, il va à Paris et entre dans l’atelier d’Alexandre Falguière durant un an, puis revient à Toulouse pour y pratiquer la gravure industrielle, bénéficiant de nombreuses commandes. L’École déménageant quai de la Daurade, Jean est alors recruté en 1896 et y enseignera jusqu’à sa mort. En 1900, il avait fondé l’atelier de gravure en médaille.

Jules Ganot (1863-1933)

- Jules Ganot, fils de Jean Ganot, naît à Toulouse le 26 décembre 1863. (Réforme du dessin appliquée à partir de 1863.) En 1870 sont instituées deux sections artistiques : cours d’éléments du dessin et de ronde-bosse, et cours de dessin graphique et d’ornement. Il entre à l’École en 1874. Parallèlement à l’enseignement suivi dès l’enfance dans l’atelier de son père, il suit les cours de dessin et obtient en 1879 le prix d’encouragement en dessin et solide au trait en classe de ronde-bosse et antique, et le 2e prix ex aequo de tête d’après l’antique en classe ronde-bosse et d’antique. Il est donc très compétent dans ces formations. Pas de prix de modèle vivant ni d’ornement. 1882 : il va à Paris et se présente au concours d’entrée à l’École nationale des Beaux-Arts. Il y est reçu directement. Il rentre dans l’atelier de sculpture d’Alexandre Falguière (Toulouse 1831-Paris 1900), nommé à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris la même année, et qui a dû proposer à Ganot de le rejoindre. Il y fréquente les ateliers de peinture et de sculpture du maître, mais pas son atelier de gravure, inutile. Il reste un an à Paris, puis revient à Toulouse sans avoir désiré poursuivre des études à l’É.N.B.-A. pour obtenir un diplôme parisien. Il y retrouve l’atelier paternel de la rue Saint-Rome où il choisit de pratiquer la gravure industrielle, en collaboration avec un autre graveur toulousain : Payrau. Ils réalisent des cachets, des chiffres, des lettres, des plaques, etc. Dès 1884, la Ville de Toulouse le charge de l’exécution de divers travaux comme des en-têtes de courriers, des libellés, et quelques sceaux. Production abondante et de qualité en travaux de taille-douce, eau-forte, taille d’épargne, ciselure… pour le commerce et l’industrie. Travail en atelier et vie professionnelle assurée par des commandes officielles et privées. Il pose sa candidature au poste de professeur suppléant de la classe de gravure de l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles, section en développement constant. Il y intervient à partir du 30 avril 1896, fonde l’atelier de gravure en médaille en 1900, est nommé professeur-adjoint de gravure sur bois et cuivre en 1905, et est titularisé en mars 1909. En 1890, on comptait 600 élèves en section Arts Industriels, en 1906, on en comptait 900. Appui de Jean-Paul Laurens comme directeur de l’École (depuis Paris) de 1893 jusqu’en 1902, relayé sur place par Joseph Galinier (sous-directeur en 1893, puis directeur en 1906), puis Henri Rachou (1906-1933), avec l’appui d’Honoré Serres, maire de 1893 à 1905, qui développe artisanat et commerce. Plein accord avec la politique artistique locale liée au développement de l’industrie et du commerce local. 1914 : affirmation de cette option de l’École : fondation d’un atelier de gravure industrielle, et d’un atelier en gravure industrielle et arts appliqués jusqu’en 1921. Insistance sur cette pratique et sa pédagogie : il rédige une proposition d’enseignement : les élèves suivraient 4 années d’études « normales » c’est-à-dire 2 heures de cours par jour, accompagnés de travaux pratiques très longs le reste de la journée. Mais cette formation rencontre des limites : regrettant l’impossibilité d’obtenir un « coin » définitif avec le matériel de l’École faute de moyens financiers, il propose de baser son enseignement sur l’étude de certains bas-reliefs et de médailles de l’Antiquité et de la Renaissance ainsi que de certains maîtres contemporains : pour lui, l’étude et l’interprétation des figures d’antiques ou de modèle vivant sont des préalables indispensables à l’enseignement dans une école d’art et des sciences industrielles. Il relie le travail de médaille au travail du sculpteur, car à ses yeux la pratique du modelage et du bas-relief sont seuls capables de déboucher sur une gravure de qualité. Exemple d’équilibre entre la pratique artistique et la pratique industrielle, qui sera poursuivi par les enseignants suivants. Il meurt le 25 décembre 1933. Dernier descendant d’une lignée de graveurs. Ses engagements en dehors de l’École : Officier d’infanterie de réserve pendant plusieurs années. 1886 : Il figure parmi les membres fondateurs de l’Union artistique de Toulouse lors d’une de ses expositions. 17 janvier 1914 : il figure parmi les membres d’honneur pour la création d’un monument en l’honneur de Falguière, en compagnie d’autres ex-élèves soutenus par le maître à Paris à partir de 1882, et qui ont mené de brillantes carrières. Bibliographie : ISDAT, fonds ancien, dossier n° 160.

Maurice Scellès demande à notre consœur en quelle année Jules, fils de Jean Ganot, est devenu professeur. Celle-ci répond qu’il a fréquenté l’atelier de Falguière, qu’il est ensuite resté un an à Paris, avant de revenir à Toulouse pour faire de la gravure industrielle. Il occupe un poste de professeur à partir de 1905 et obtient sa titularisation en 1909. Maurice Scellès remercie notre consœur d’avoir découvert la clé de l’énigme posée par notre médaille car les numismates venus enquêter à la Société sur son histoire n’ont trouvé que le nom de Berdaulat, orfèvre de son métier. Louis Peyrusse ajoute que Berdaulat a acheté le modèle de la médaille à Ganot ; c’est la raison pour laquelle on retrouve son nom gravé sur l’avers aux côté des initiales de Jean Ganot. La double signature s’explique donc, reprend Maurice Scellès, Berdaulat étant l’éditeur. Guy Ahlsell de Toulza nous apprend que l’atelier de Berdaulat se trouvait au rez-de-chaussée de l’immeuble où il habite et qu’il y a retrouvé, à l’occasion de travaux de rénovation de ce niveau, de nombreux objets dont deux plaques de cuivre. Il a par ailleurs laissé son monogramme sur une porte du XVIIe siècle.

Daniel Cazes nous livre une dernière information concernant le palais de Via à Cahors, qui faisait, jusqu’à il y a peu de temps, l’objet d’un projet de réhabilitation. La Ville désirerait se porter acquéreuse, souhaitant que le bâtiment soit ouvert à la population et à l’hébergement, et elle a fait un appel à projet dans ce sens. Le palais ayant servi de prison, la DRAC a donné son accord pour opérer des démolitions des parties datant des XIXe et XXe siècles. Maurice Scellès propose d’adresser une lettre de félicitations et d’encouragements au maire de Cahors ; une médaille pourra lui être remise lorsque le projet sera affiné.

Séance du 02 avril 2019 (séance privée)

Communication courte de Bruno Tollon : « La table d’attente ».

Lire le compte-rendu

L’expression m’est apparue dans un marché passé devant notaire en janvier 1574 et n’a cessé de m’intriguer. Elle est présente chez Serlio comme chez Philibert Delorme. L’étude va porter sur les variations auxquelles elle a donné lieu. L’usage, attesté très tôt à Toulouse, a marqué toute la production architecturale du temps, dont celle de Dominique Bachelier. De quoi susciter quelques réflexions sur l’intérêt de cette pratique.

Communication courte de Jean Catalo : « La question de la faïence de Montauban sur le site archéologique 8 Allées Empereur ». ».

La région montalbanaise a connu un développement spectaculaire des faïenceries à la fin du XVIIIe siècle : à Montauban, Ardus ou Nègrepelisse… Les travaux de l’érudit Edouard Forestié, en 1876, sur ces manufactures servent encore de références pour les collectionneurs et les musées. Cependant, l’identification des produits de ces faïenceries reste très aléatoire. L’archéologie, jusqu’ici, n’avait pas non plus livré d’éléments de comparaisons, ou des données susceptibles d’illustrer cette activité des manufactures montalbanaises. En 2016, la fouille préventive du site aux 8 Allées Empereur à Montauban, dirigée par Laurent Grimbert (Inrap), a été l’occasion d’aborder cette question par la découverte d’ensembles de céramiques d’époque moderne. Il s’agit de deux lots de poteries totalisant 2560 fragments. Leur examen a permis de rappeler, une nouvelle fois, l’intérêt de la confrontation entre sources documentaires et vestiges archéologiques.

L’archéologie, jusqu’ici, n’avait pas non plus livré d’éléments de comparaisons, ou des données susceptibles d’illustrer cette activité des manufactures montalbanaises. En 2016, la fouille préventive du site aux 8 Allées Empereur à Montauban, dirigée par Laurent Grimbert (Inrap), a été l’occasion d’aborder cette question par la découverte d’ensembles de céramiques d’époque moderne. Il s’agit de deux lots de poteries totalisant 2560 fragments. Leur examen a permis de rappeler, une nouvelle fois, l’intérêt de la confrontation entre sources documentaires et vestiges archéologiques.

Présents : Mmes Nadal, Présidente, Sénard, Directrice, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Haruna-Czaplicki ; MM. Catalo, Cazes, Peyrusse, Scellès, Surmonne, Tollon, membres titulaires ; Mme Bossoutrot-Rebière, MM. Penent, Rebière, Suzzoni, membres correspondants.

Excusés : Mmes Cazes, Czerniak, Galés et Queixalós ; MM. Garland, Garrigou Grandchamp, Julien et Marquebielle.

La Présidente ouvre la séance et commence par faire état de la correspondance reçue par la Société.

C’est d’abord une lettre de M. François Baratte, professeur émérite à la Sorbonne, l’un des relecteurs de nos Mémoires, qui nous félicite pour la qualité du dernier volume paru (tome 76) et nous fait part de son adhésion au projet de la S.A.M.F. pour le réaménagement de la place Saint-Sernin.

C’est ensuite un courrier de M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, qui sollicite notre avis au sujet de l’abattage de deux arbres et de trois arbustes situés au chevet de la basilique Saint-Sernin.

Daniel Cazes intervient pour rappeler que divers arbres anciens ou d’intérêt botanique ont déjà disparu pendant les travaux et que notre Société a déjà indiqué la solution, d’ailleurs préconisée par plusieurs architectes en chef des Monuments Historiques, au problème que pose l’humidité des murs de la basilique : il s’agit de créer un drain au pied des maçonneries ; mais cela imposerait de faire des fouilles, ce dont la municipalité ne veut pas.

La Présidente fait circuler le petit catalogue, procuré par Louis Peyrusse, des titres publiés par les Éditions midi-pyrénéennes dans la collection « Cette année-là à Toulouse », puis elle présente cinq ouvrages offerts à notre bibliothèque par des membres de la Société :![]() dons de Maurice Scellès : Paul Ourliac, Les Pays de Garonne vers l’an Mil ; Livre des miracles de Saint-Gilles (texte et traduction) ; Edmond Albe et Jean Rocacher, Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour ;

dons de Maurice Scellès : Paul Ourliac, Les Pays de Garonne vers l’an Mil ; Livre des miracles de Saint-Gilles (texte et traduction) ; Edmond Albe et Jean Rocacher, Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour ;![]() don d’Émilie Nadal : Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, tome XLIX (2018), Les grandes abbayes et l’art roman ;

don d’Émilie Nadal : Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, tome XLIX (2018), Les grandes abbayes et l’art roman ;![]() don d’Hiromi Haruna-Czaplicki : Le bréviaire d’amour (Matfre Ermengaud de Béziers), traduction française d’Henri Barthès, 2018.

don d’Hiromi Haruna-Czaplicki : Le bréviaire d’amour (Matfre Ermengaud de Béziers), traduction française d’Henri Barthès, 2018.

Émilie Nadal donne ensuite la parole à Jean Catalo pour une communication courte : La question de la faïence de Montauban sur un site archéologique.

La Présidente remercie notre confrère pour cette présentation intéressante et demande si cette fosse dépotoir est celle d’une maison particulière et pourquoi, lorsqu’un objet est cassé, on ne retrouve pas tous les morceaux. Il est difficile de dire si une fosse correspond aux rejets d’une famille en particulier, répond Jean Catalo, et les objets cassés peuvent avoir une seconde vie, être réparés ou servir à autre chose.

Louis Peyrusse note que le site se situe hors les murs et demande au conférencier si la céramique donne une indication sur le niveau social des habitants de ce quartier. Cette zone se trouve dans un faubourg qui borde directement le centre, répond Jean Catalo ; c’est un quartier à la mode et en pleine expansion : il ne faut donc pas s’attendre forcément à y trouver des gens pauvres. De plus, précise-t-il, on a découvert des morceaux de faïence de très bonne qualité, mais en très petite quantité. La faïence décorée est certainement celle que l’on montre sur les vaisseliers, mais on ne l’utilise pas, ce qui statistiquement l’expose moins à la casse. Enfin, à cette époque, les faïenceries locales déclinent, car elles ne peuvent plus faire face à la concurrence des grands centres.

Maurice Scellès rappelle qu’Édouard Forestié avait récupéré un certain nombre d’objets dans une fabrique abandonnée. Avait-il également récolté des pièces ? Oui, répond Jean Catalo, mais il les avait attribuées à des fabriques extérieures. Et notre confrère de reprendre : Doit-on conclure qu’Édouard Forestié avait « inventé » une faïencerie montalbanaise ? L’identification des faïenceries reste très difficile répond le conférencier ; elle paraît plus aisée quand les pièces sont décorées, bien qu’il y ait de nombreuses copies. Qu’en est-il de la récolte de ce type de faïence dans les autres sites fouillés à Montauban demande enfin Maurice Scellès ? Il n’y a pas eu beaucoup de fouilles ni de récolte (deux morceaux uniquement), bien qu’on y fasse attention aujourd’hui, répond Jean Catalo, qui conclut en signalant qu’il n’y a pas de faïence montalbanaise au Musée Paul-Dupuy.

Guy Ahlsell de Toulza est étonné de cette représentation restreinte de la faïence et se demande où elle est passée. Le conférencier répond que le marché de la faïence est limité et qu’il faut considérer cette vaisselle comme exceptionnelle. Il prend l’exemple des pots à pharmacie, dont on ne trouve aucun fragment en fouille.

Jean-Louis Rebière demande enfin si des carreaux vernissés ont été trouvés. Jean Catalo répond que des vestiges ont en effet été récoltés, mais qu’il s’agit de productions de Martres-Tolosane.

Émilie Nadal donne enfin la parole à Bruno Tollon pour une seconde communication courte : La table d’attente de la Renaissance .

La Présidente remercie notre confrère pour cet exposé et demande ce qui était représenté sur ces tables. Il pouvait y avoir plusieurs choses répond Bruno Tollon : des invocations, des dates, des écus ou des citations bibliques.

Dans le cadre des questions diverses, la parole est à Anne Bossoutrot-Rebière pour une présentation des restaurations des peintures du bras nord du transept de la basilique Saint-Sernin, présentation qui vise à apporter des réponses précises aux questions posées par Virginie Czerniak lors de la séance précédente.

La peinture du bras nord du transept de la basilique Saint-Sernin de Toulouse :

une restauration raisonnée

La restauration des peintures murales du bras nord du transept s’est inscrite dans un projet plus important traitant du massif occidental, tant ses salles intérieures que ses élévations et toitures, la façade nord de la basilique et l’assainissement de deux chapelles des cryptes.

La restauration des peintures du bras nord du transept, première opération de ce programme, fut engagée en juillet 2018 pour s’achever en février 2019. Ce chantier a fait suite à un important diagnostic qui nous avait été commandé par la Ville de Toulouse, soutenue par la conservation régionale des Monuments Historiques. Ces dernières souhaitaient en effet, en ce qui concerne la peinture murale, assurer sa bonne conservation, et la rendre plus lisible par le public, puisqu’une lente opacification de la peinture en altérait l’observation.

Les conditions de la commande et les objectifs

C’est donc en 2016 qu’un diagnostic fut entrepris par une équipe pluridisciplinaire qui comprenait, outre les deux architectes auteurs de cet article, le bureau d’investigations archéologiques Hadès, B.M.I. (Brizot-Masse Ingéniérie) bureau d’études structures, Anne Liégey, restauratrice de sculptures, Marie-Lys de Castelbajac, conservateur-restaurateur de peintures murales accompagnée du LERM (Laboratoire Etudes Recherche Matériaux) pour les analyses de peintures en laboratoire, et enfin Laurent Taillandier, économiste de la construction.

Un comité scientifique et technique fut mis en place dès le début de cette étude, qui en a suivi le parcours et les investigations ainsi que tous les développements. Le comité scientifique réuni par la Ville de Toulouse et était constitué d’Olivier Poisson, inspecteur général des Patrimoines, de Marie-Anne Sire, inspectrice générale des Monuments Historiques, de Marie-Suzanne de Ponthaud, inspectrice générale des Monuments Historiques, de représentants de la DRAC (Laurent Barrenechea, conservateur régional des Monuments Historiques, Catherine Gaich, conservatrice des Monuments Historiques), de représentants des services d’architecture et d’urbanisme de la Ville, des conservateurs des musées de la Ville (Axel Hemery, Charlotte Riou, Evelyne Ugaglia puis Laure Barthet, Marie Bonnabel), de la responsable de l’atelier de restauration des musées (Sophie Reynard-Dubis) et du Père Gallois. Ont également participé à ce comité scientifique, Andreas Hartmann-Virnich, professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie du Moyen Âge à l’Université Aix-Marseille, ainsi que Jean Deilhes, historien de l’Art.

En ce qui concerne la peinture murale du bras nord du transept, l’objectif de ce diagnostic et du projet de restauration était double : d’une part assurer à ces peintures de bonnes conditions de conservation, et d’autre part en améliorer la lecture. En effet, il avait été constaté depuis quelque temps déjà une lente opacification des peintures, qui se recouvraient d’un léger voile blanc.

L’étude des peintures murales et de leur opacification

Notre étude de diagnostic a permis, à l’issue d’un constat d’état de conservation des peintures, de comprendre que le fixatif employé par Pierre Bellin lors de la découverte de cette œuvre peinte en 1973, était à l’origine de l’apparition de ce voile. Des investigations physico-chimiques ont été entreprises pour déterminer quel était ce produit. Nous n’avons pu le définir, sa composition ne répondant à aucun fixatif répertorié aujourd’hui. De plus, les archives que nous avons consultées ne nous ont pas livré de rapport de restauration émanant de Pierre Bellin. Les dossiers d’Yves Boiret, architecte en chef des Monuments Historiques qui avait alors en charge la basilique, ne comportaient qu’un dossier plus tardif relatif aux peintures du chœur.

Il a également été mis en évidence que ce fixatif avait été appliqué sur une peinture qui n’avait pas été nettoyée ni totalement mise au jour. Ainsi, poussière, dépôts des enduits et restes de badigeon avaient- ils été emprisonnés dans ce traitement de surface, contribuant à estomper la lisibilité de la peinture. Une très présente intervention de mise au ton fut alors menée sur les enduits de rebouchage et les solins.

Dans le cadre de notre diagnostic des essais d’allègement du fixatif, de nettoyage, de dérestauration, de réintégration picturale ont été réalisés et présentés au comité scientifique.

À l’issue de ces études, nous avons pu, sur la base des résultats acquis, définir un protocole de restauration et des objectifs de présentation validés par l’ensemble des parties.

Il est enfin apparu que l’état de conservation des peintures variait considérablement suivant les zones observées.

La restauration et la déontologie d’intervention

La restauration des peintures murales du bras nord du transept visait donc un triple objectif, d’une part la conservation (faire cesser le progression du blanchiment auquel nous assistions), d’autre part la mise au jour de l’entièreté de l’œuvre et enfin la restitution de la lisibilité de ce remarquable programme théologique et iconographique, sans jamais trahir l’œuvre romane primitive. L’intervention a donc été complexe pour mener à bien cette restauration qui a conjugué conservation, dérestauration et finition d’une restauration entamée il y a quarante-cinq ans pour transmettre cet ensemble pictural exceptionnel.

Pour cela, les opérations mises en œuvre ont été les suivantes : tout d’abord, un dépoussiérage à la brosse douce, suivi d’un allègement du fixatif et d’une opération de nettoyage. Les restes d’enduit et de badigeon ont été ôtés au bistouri sous loupe binoculaire. Les peintures ainsi dégagées montraient un grand nombre de lacunes ainsi que des zones extrêmement usées.

Un long et délicat travail de réflexion, au cas par cas, sur la surface picturale, a permis de déterminer les nécessités ponctuelles d’intervention pour permettre une lecture qui ne soit pas entravée par des heurts trop importants. Lorsque nous avions des lacunes sur toute l’épaisseur de l’enduit, laissant apparaître à vif la maçonnerie du support, ce qui constituait un véritable accident dans la peinture, il a été considéré comme nécessaire d’atténuer cette présence. Ainsi avons-nous procédé au comblement des grandes lacunes. Cette intervention a été réalisée de façon à remettre ces lacunes en très léger déport de la surface picturale. L’enduit appliqué a été maintenu apparent, de teintes neutres pour rétablir une continuité de lecture.

Les nombreuses petites lacunes dues au piquage de l’enduit avaient été reprises en 1974 par Pierre Bellin à l’enduit de chaux et de sable sans chercher une parfaite remise à niveau du support. Ils ont été conservés en l’état. Des ajustements ont été faits au droit des solins trop larges et débordants.

Ces multiples piquages réalisés pour l’accroche du nouveau corps d’enduit destiné à masquer la peinture murale, ont été atténués et réaccordés en ton local.

Des réintégrations chromatiques ont également été effectuées, permettant de ne pas avoir l’œil arrêté par des accidents de lisibilité et d’harmoniser les passages entre l’œuvre originelle et les mutilations de la peinture murale, tout en maintenant discernables nos interventions à l’examen rapproché. Ces réintégrations ont été réalisées en glacis d’aquarelle.

L’objectif final de cette restauration était de donner une lecture évidente et apaisée de la peinture, et d’estomper ce qui pouvait embrouiller visuellement l’œuvre peinte. Le travail des restaurateurs a été minutieusement conduit, pas à pas, s’interrogeant sur la pertinence de chaque geste afin de présenter la peinture originelle dans sa totale intégrité.

Le déroulement du chantier

Le chantier a duré sept mois, les échafaudages ayant été déposés à la fin du mois de février. La restauration a été réalisée par l’Atelier 32 et par Marie-Lys de Castelbajac.