Année académique 2022-2023

Séance du 13 juin 2023

Séance dédiée à Jean-Luc Bourdatchouk avec les communications courtes suivantes :

Lire le compte-rendu

![]() J.-Ch. Balty : « La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch »

J.-Ch. Balty : « La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch »![]() D. Cazes : « Questions autour d’un art wisigothique »

D. Cazes : « Questions autour d’un art wisigothique »![]() Ph. Gardes : « Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique »

Ph. Gardes : « Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique »![]() D. Watin-Grandchamp : « Une tournée lotoise avec Jean-Luc »

D. Watin-Grandchamp : « Une tournée lotoise avec Jean-Luc »![]() P. Cabau : « À propos de deux manuscrits des œuvres de Sidoine Apollinaire »

P. Cabau : « À propos de deux manuscrits des œuvres de Sidoine Apollinaire »![]() F. Peloux : « Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle) »

F. Peloux : « Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle) »![]() L. Macé : « Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat »

L. Macé : « Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat »

La séance sera suivie d’un apéritif pour clôturer l’année académique de façon conviviale.

Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mmes Bessis, Cazes, Nadal, Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Ledru, MM. Gardes, Peloux, membres correspondants.

Excusés : Mmes Haruna-Czaplicki, Rollins, MM. Capus, Penent, Stouffs.

La Présidente ouvre la séance et fait circuler, à titre d’information, le dépliant promotionnel de l’exposition « Viollet-le-Duc. Trésors d’exception » qui se déroule du 10 juin au 1e octobre 2023 au Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. La Présidente rend ensuite compte de la correspondance. Concernant le dossier du château de Scopont, deux courriers ont été reçus : de la part du Ministère de la Culture et du Ministère chargé des Transports. Tous deux prennent acte de la protestation exprimée par notre Société (séance du 9 mai 2023). La bibliothèque s’enrichit grâce à un nouveau don de Pierre Garrigou Grandchamp : Federico Farina, Benedetto Fornari, L’Architettura cistercense e l’abbazia di Casamari, Edizioni Casamari, réédition 2001.

La séance du jour, clôturant l’année académique, est une séance particulière, entièrement dédiée à Jean-Luc Boudartchouk. Coordonnés par Laurent Macé, six membres interviendront pour honorer la mémoire de notre confrère. Pour introduire cet hommage, Louis Peyrusse rappelle les mots de Louis Aragon : « il est des morts qu’il ne faut pas pleurer mais continuer ». Notre ancien Président poursuit : Comment ne pas pleurer quand l’étape vient beaucoup trop tôt et devant une mort trop rapide ? mais continuer, c’est exactement ce que vont faire les collègues de Jean-Luc Boudartchouk.

Pour débuter, la parole est donnée à Jean-Charles Balty qui aborde : La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch.

La Présidente remercie notre confrère et lui demande s’il a connaissance d’autres types de sculptures ressemblant à ce modèle à Auch et pouvant correspondre à un programme décoratif commandé au XVIe ou XVIIe siècle ? Une série sur les hommes illustres d’Auch aurait pu être réalisée pour la bibliothèque par exemple. Jean-Charles Balty pense que cette statue a effectivement été taillée pour la bibliothèque. L’œuvre n’a pas été trouvée en fouilles car elle ne présente aucune trace de concrétions à la surface, elle est en bon état, hormis le tenon qui a dû se briser lors d’une chute. Il souligne la singularité de cette statue qui présente un personnage en toge positionné sur une base et non fixé comme cela se voit plus souvent. Aujourd’hui son emplacement au musée d’Auch la rend peu visible. Si elle est méconnue, des qualités de taille se révèlent notamment à travers le traitement du pli de la toge au niveau du coude droit. Le sculpteur a vraisemblablement observé des statues en toge, des exemplaires ont été trouvés à Bordeaux en particulier dès le début du XVIe siècle. Ainsi Jean-Charles Balty avance un terminus post quem vers 1560-1570 ; ce qui doit correspondre à l’arrivée des Jésuites explique-t-il. Notre confrère rappelle que les deux premières éditions des textes d’Ausone ont été éditées par des philologues bordelais à Bordeaux. Le poème que l’auteur consacre à Staphilius a dû marquer les esprits et dans la ville du rhéteur, à Auch, les Jésuites ont pu commander une statue. L’artiste sollicité reste, en revanche, inconnu. Jean-Charles Balty ayant mentionné dans sa présentation le Togado de Periate conservé à Grenade, Daniel Cazes profite de cet échange pour signaler que l’autre grande statue en toge de bronze de l’époque romaine découverte à la fin du XIXe siècle dans la péninsule ibérique (à Pampelune) et disparue depuis a été récemment retrouvée dans une collection particulière aux États-Unis et acquise par le musée de Navarre pour un quart de sa valeur. À la demande de Laurent Macé, Jean-Charles Balty confirme que le personnage tient dans la main gauche un volumen, il s’agit donc d’un homme de lettres. Jean-Michel Lassure évoque la présence, dans le sud du Gers, de têtes en marbre pyrénéen qui se fixent sur des togati et dont les attitudes sont presque semblables à celle de la statuette dite d’Ausone. Il suggère qu’elles aient pu servir de modèle. Jean-Charles Balty est convaincu que le sculpteur de la statuette du musée d’Auch avait un modèle pour la toge. En effet la plupart des statues en toge conservées sont dépourvues de tête, généralement elles se sont cassées, qu’elles soient sculptées directement ou encastrées. La tête et plus particulièrement la chevelure dénotent par rapport au style du corps. Louis Peyrusse remarque que la statue, in abstracto, peut ressembler à une statue baroque. Daniel Cazes pense, lui, au travail de Marc Arcis. L’œuvre rappelle à Guy Ahlsell de Toulza l’image du Christ enfant enseignant telle que figurée sur les sarcophages paléochrétiens. Le Christ est alors montré en togatus, les cheveux longs et bouclés et avec un visage poupin. Aussi, l’auteur de la statuette aurait pu prendre pour modèle une gravure d’un sarcophage romain paléochrétien représentant le Christ enseignant, entouré de saint Pierre et saint Paul par exemple.

Après cet échange, Daniel Cazes nous présente ses Questions autour d’un art wisigothique.

À propos du « deuxième sceau d’Alaric », récemment découvert et conservé dans une collection particulière en Grande-Bretagne, Dominique Watin-Grandchamp signale qu’il existe des chercheurs spécialistes capables d’identifier la veine géologique de la pierre et sa provenance. Il serait intéressant qu’une étude soit effectuée sur une pièce d’une telle importance. Daniel Cazes précise que Jean-Luc Boudartchouk n’avait trouvé aucune étude scientifique probante sur l’origine du saphir.

La parole est ensuite donnée à Philippe Gardes pour son intervention sur Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique.

La communication suivante est proposée par Dominique Watin-Grandchamp, qui revient sur Une tournée lotoise avec Jean-Luc (autour de la visite de l’église de Saint-Aureil sur la commune de Castelnau-Montratier et datable du XIIe siècle).

Dominique Watin-Grandchamp précise que l’origine de la dévotion à saint Aureil, considéré comme thaumaturge, guérisseur des maux d’oreille (sic), est inconnue. Fernand Peloux demande pour quelle raison saint Aurélien de Limoges est écarté pour l’identification de la statue de Limoges. Dominique Watin-Grandchamp répond : il y a actuellement deux statues dans l’église : une du XVIIe siècle réputée représenter saint Aureil, mais sans attribut ; la seconde, de style saint-sulpicien, figure en réalité saint Aurélien de Limoges en évêque. Elle ajoute que la manière dont saint Aureil est cité dans les textes médiévaux retranscrits par des érudits quercynois semble exclure qu’il puisse s’agir d’Aurélien. Ces mentions intéressent Fernand Peloux, car il y a un argument qui peut appuyer cette hypothèse d’identification : dans la légende de saint Martial telle qu’Adémar de Chabannes la promeut, en dehors de Limoges il y a peu de lieux que Martial aurait évangélisés, mais le Quercy en fait partie. Un lien entre le sanctoral du Limousin et le Quercy existe donc assez tôt, ce qui rend plausible la référence à Aurélien. Dominique Watin-Grandchamp poursuit : le territoire environnant est d’une grande richesse archéologique et, lors de cette tournée, un repérage avait été effectué sur le site de Saint-Sernin de Thézels, à trois-cent mètres de Saint-Aureil. Seul un bosquet, abritant quelques blocs de pierre, marque encore son emplacement. Les vestiges en ont été largement dispersés, quelques-uns sont conservés au musée de Cahors, d’autres réemployés (chapiteau sous une croix de chemin) sont visibles aux abords et le champ qui entoure le bosquet regorge de fragments de marbre dont du « Grand antique » de provenance pyrénéenne. Daniel Cazes rectifie : le marbre Grand Antique provient de la carrière d’Aubert située dans la commune de Moulis (Ariège) et la vallée du Lez et non de la Lèze.

Puis la parole est donnée à Fernand Peloux pour une communication courte intitulée Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle).

Dominique Watin-Grandchamp demande si, parmi les manuscrits mentionnés, la transcription proposée par celui de Toulouse est la plus proche de la réalité historique ? Fernand Peloux répond que seul « ejus » est ajouté par rapport aux autres documents, il est donc difficile de savoir si le scribe a simplement voulu rendre le texte compréhensible ou s’il a eu un modèle. Le doute intervient pour beaucoup des textes du légendier de Moissac, en l’absence d’un autre témoin extérieur et aussi ancien, il est délicat de se prononcer. Fernand Peloux ajoute que le texte évoqué est difficilement compréhensible, mais en considérant que Quintien est de la famille de Faust le passage devient clair. Il n’est alors pas étonnant qu’il soit envoyé auprès d’un membre de la famille de l’évêque. En outre, cette hypothèse corrobore ce qu’en dit Grégoire de Tours. Dominique Watin-Grandchamp demande s’il est possible d’identifier le premier manuscrit ayant servi de modèle. Fernand Peloux explique que le légendier de Moissac avait des antigraphes qui probablement étaient, soit en écriture mérovingienne donc difficilement lisibles au moment de leur copie, soit dans un état linguistique tel que les copistes ne sont pas parvenus à le reproduire avec exactitude.

Enfin, Laurent Macé présente sa communication intitulée : Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat.

Valérie Dumoulin note que la présentation des appareils de l’un des sceaux montrés est similaire à celle des faux appareils produits au XIIIe siècle pour les églises. Quitterie Cazes remarque que cet élément est caractéristique du grand appareil et se retrouve aussi dans des sculptures romanes. Olivier Testard précise que dans l’appareil simulé de ce sceau le trait ne figure pas le joint mais évoque la taille de la face de la pierre. Valérie Dumoulin rappelle qu’il existe un exemple local, certes plus récent, avec les armoiries de la ville de Muret qui reproduisent deux murailles crénelées.

Après ce tour de paroles, Guy Ahlsell de Toulza souhaite évoquer trois souvenirs avec Jean-Luc Boudartchouk. Le premier se situe à Caussade où ils s’étaient rendus un jour chez Mme Neveu qui était en possession de fibules mérovingiennes que Jean-Luc Boudartchouk voulait essayer de faire acquérir. Puis, le Trésorier regrette que le projet, souvent évoqué par la Société, d’effectuer un voyage en Auvergne tous ensemble guidés par notre éminent confrère, ne se soit jamais concrétisé. Enfin, Guy Ahlsell de Toulza exprime un dernier regret concernant Saint-Amans de Rabastens. L’accès à l’église rendu impossible a interrompu l’étude qu’il avait entamée avec Jean-Luc Boudartchouk. Depuis deux ans, le travail est à l’arrêt.

La Présidente remercie chaleureusement l’ensemble des membres qui ont accepté de participer à cette séance et qui, à travers les souvenirs, ont rendu hommage à Jean-Luc Boudartchouk.

Pour finir, elle félicite, au nom de la Société, notre consœur Valérie Dumoulin qui vient d’être nommée attachée de conservation du patrimoine.

Daniel Cazes attire l’attention des membres sur l’annonce par la municipalité de l’ouverture d’un nouveau jardin public dans la cour Sainte-Anne à l’arrière de la cathédrale Saint-Étienne. Des réaménagements sont programmés notamment pour végétaliser le site sans qu’il soit question de l’ancien cloître roman sous-jacent. Une vigilance est donc de mise quant au déroulement des travaux.

Après ce dernier point, la Présidente prononce la clôture de l’année académique et invite les membres à partager un moment convivial.

Séance du 30 mai 2023

Communication courte de Jacques Dubois, La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Âge ; Communication courte de Sophie Brouquet, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle et Addenda à la communication de Bernard Sournia, Sainte-Marie de Bayonne, Chronique de chantier suite et fin.

Lire le compte-rendu

Jacques Dubois, La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Age

De l’ensemble monastique de Moissac, l’abbatiale, reconstruite à la fin du Moyen Age, est la grande délaissée de l’historiographie. Ce désintérêt pour cette partie-là de l’abbaye est sensible par une datation variable et imprécise de l’église selon les auteurs, de même par l’absence de consultation des sources manuscrites signalées comme l’indiquent des propos totalement erronés. Si Marcel Durliat a bien identifié deux campagnes distinctes dans ce programme de reconstruction et en a précisé la chronologie (chevet en premier et nef en second), en revanche, leur datation et leur attribution, à Aymeric de Roquemaurel (1423-1449) pour l’une et à Pierre de Caraman (1449-1484) pour l’autre, doivent être entièrement revues à la lumière de la relecture des pièces manuscrites et du monument sur lesquels l’historiographie s’est appuyée. Ainsi, entre autres documents, un arrêt du Parlement de Toulouse de 1490 rendu contre l’abbé – source méconnue des historiens de l’abbaye – vient participer à la nouvelle proposition faite à l’occasion de cette communication. De même, la prise en compte de l’économie de la construction, par l’étude de la mise en œuvre des matériaux, fournit un bon indice de l’investissement limité des abbés dans les chantiers, surtout lors de la deuxième campagne de construction vers 1495.

Sophie Brouquet, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle

Fondé par saint Dominique en juillet 1206, le monastère de Prouilhe s’est implanté à proximité d’une chapelle dédiée à la Vierge, devenue Sainte-Marie de Prouilhe. Le lieu fut choisi en raison de sa situation privilégiée, à la croisée des routes du Lauragais et en terre hérétique, permettant d’accueillir les nouvelles converties au catholicisme par le chanoine d’Osma. Ce couvent de femmes est le premier des Dominicaines, abritant des sœurs cloîtrées, vouées à la prière. Comme souvent, les historiens se sont moins intéressés à son sort à la fin du Moyen Âge. Aussi, est-il intéressant de saisir un témoignage concernant l’abbaye à cette époque.

Présents : Mmes Czerniak, Présidente, Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mmes Brouquet, Fournié, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Garland, Garrigou-Grandchamp, Lassure, Macé, Pradalier, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Rollins, Rousset, Tollon, Vène, Viers, MM. Dubois, Kérambloch, Rigault, membres correspondants.

Excusés : MM. Balty, Péligry, Peyrusse ; Mmes Balty, Merlet-Bagnéris.

Invitée : Gabriella Chiwood.

Virginie Czerniak ouvre la séance en accueillant notre invitée Gabriella Chiwood, jeune doctorante en Histoire de l’Art inscrite à l’Université de l’Oregon et invitée par notre consœur Lanie Rollins.

La Présidente annonce par ailleurs à l’assemblée que le volume 2019 de nos Mémoires est chez l’imprimeur ; nous devrions pouvoir le récupérer à la séance du 13 juin. Le retard de parution de nos Mémoires est donc enfin rattrapé. Elle fait ensuite circuler le programme du 58e colloque de Fanjeaux consacré cette année – sous la direction d’Anne Massoni, de Limoges –, aux « Chanoines et chapitres du Midi ». Il se tiendra du 3 au 6 juillet prochains.

Puis elle donne la parole à Michelle Fournié pour nous parler d’un autre colloque auquel elle a participé récemment autour de saint Thomas. En parallèle à l’exposition qui se tient actuellement et que les membres de la Société sont invités à visiter mardi 6 juin prochain à l’Institut Catholique, ce colloque regroupait un certain nombre de communications sur la théologie, la liturgie et quelques communications historiques. Notre consœur intervenait à partir du manuscrit de la translation des reliques de saint Thomas aux Jacobins à la fin du mois de janvier 1369 et à partir du manuscrit 610 de la Bibliothèque Municipale de Toulouse rédigé par le Dominicain Raymond Hugues. Ce manuscrit transcrit par Sylvie Caucanas va donc être publié et traduit. Notre consœur a plus particulièrement travaillé sur le corpus des miracles à partir de ce document. À l’occasion de ce colloque, elle a rencontré d’autres chercheurs, en particulier Marika Räsänen, Finlandaise, de l’Université de Turku et spécialiste des reliques de saint Thomas. Elle travaille avec le chercheur australien Constant Mews sur d’autres manuscrits de la translation des reliques. Michelle Fournié a donc appris qu’il existe trois autres manuscrits (à Bologne, à Yale et à Venise) dont le corpus des miracles est plus complet que celui qui apparaît dans le manuscrit toulousain. Notre consœur est ravie à la perspective de travailler avec ces chercheurs pour la publication.

La parole est à Daniel Cazes pour une information ponctuelle. En faisant visiter Moissac à un groupe, il est passé par Saint-Nicolas-de-la Grave où se trouve le château de campagne de l’abbé de Moissac Bertrand de Montaigu. Préalablement, il avait pris contact avec la Mairie pour savoir ce que devenait cet édifice, laissé jadis quasiment à l’abandon. Or, il se trouve que la Municipalité de Saint-Nicolas-de-la-Grave a racheté l’ensemble des lots constituant l’édifice pour y installer la mairie et a fait restaurer le château par tranches successives ; voilà qui est à son sens tout à fait remarquable. Notre ancien Président demande à l’assemblée d’aller voir ce château pour envisager la remise d’une médaille de la Société pour cette heureuse initiative, comme nous l’avions fait il y a quelques années à La Salvetat-Saint-Gilles. Pierre Garrigou Grandchamp fait remarquer qu’une très bonne étude de cet édifice a été publiée il y a deux ans par notre confrère Gilles Séraphin dans le Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.

Virginie Czerniak donne ensuite la parole à Bernard Sournia pour un addendum à la communication qu’il a faite lors de la séance précédente : Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, (suite et fin).

La Présidente remercie notre confrère et lui demande de veiller à publier tous les dessins qui ont illustré sa communication : ce sont des documents de travail extraordinaires et indispensables à la compréhension de l’édifice. Michèle Pradalier se dit également admirative devant toute cette documentation. Elle est toujours à la recherche de sculptures pour cet édifice, notamment des clés de voûte. Le collage entre deux parties avec des chapiteaux trahissant deux époques différentes l’intéresse beaucoup ; les corbeilles à crochets peuvent être datées du milieu du XIIIe ou de la seconde moitié de ce siècle au plus tard. Cela correspond à la chronologie établie lors de l’étude, répond Bernard Sournia. Selon lui, cette première phase se situerait entre 1258 et 1278. Pour la seconde phase, les chapiteaux à feuillages boursouflés accusent plutôt la première moitié du XIVe siècle, ajoute Michèle Pradalier, ce qui correspond bien à la datation proposée par notre confrère. Enfin, les vitraux de la belle rose sont-ils d’origine, demande-t-elle, et, si c’est le cas, n’y a t-il pas derrière l’idéal cistercien ? Bernard Sournia se dit incapable de parler du vitrage qu’il n’a pas pu voir de près, mais cela résulte plutôt selon lui d’une restitution du XIXe siècle. Michèle Pradalier pense qu’il est important de faire une publication complète de toute la documentation graphique du XIXe siècle, qui est inédite. Bernard Sournia confirme en effet avoir découvert ce fonds, jusqu’ici non exploité, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Laurent Macé demande si, dans la phase de reconstruction de l’édifice, les matériaux de l’ancienne cathédrale ont été remployés et si ces remplois sont visibles. Bernard Sournia répond que l’appareil est d’une belle régularité et que les formats des éléments ont été standardisés en carrière ; les remplois ne sont donc pas apparents. Le mur gouttereau de l’ancienne cathédrale avait été conservé en remploi, sur place, mais il a été supprimé quand fut bâtie au XIXe siècle la chapelle paroissiale. Cette maçonnerie apparaît cependant sur les dessins anciens. Olivier Testard fait remarquer que les matériaux anciens sont souvent jetés dans les fondations des nouvelles constructions. Concernant la chronologie « des Deschamps », reprend Michèle Pradalier, elle a été renouvelée dans la thèse de Christian Freigang, qui n’a malheureusement jamais été traduite. Il a cependant publié un article dans le Bulletin Monumental où il montre clairement qu’il n’y a pas « un » seul Deschamps : il y a celui de la cathédrale de Clermont-Ferrand, puis les autres. Le terme de « firme » utilisé par notre confrère est donc tout à fait adéquat.

Virginie Czerniak donne ensuite la parole à Jacques Dubois pour une seconde communication courte, intitulée La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Âge.

La Présidente remercie notre confrère pour ses propos, qu’elle a trouvés très intéressants, et note que les reconstructions qu’il a évoquées sont générales pour les églises du Quercy à la fin du XVe siècle. Elle renvoie aux statistiques effectuées par Jean Lartigaut sur les églises partiellement ou entièrement détruites à la fin de la Guerre de Cent Ans. Il lui semblait cependant que la file de coupoles qui devait couvrir la nef de l’édifice au XIIe siècle n’était qu’une hypothèse. Elle se demande par ailleurs comment étaient couverts les murs gouttereaux romans et comment se faisait le raccord avec le reste de la maçonnerie. Notre confrère note le départ des pendentifs qui a suscité l’hypothèse de la file de coupoles et montre les reprises et les sculptures du XIIIe siècle qui semblent indiquer que le projet de cette construction est resté sans suite. Virginie Czerniak demande à notre confrère s’il compte pousser plus loin l’étude du bâti. Celui-ci répond qu’il se concentrera sur la fin du Moyen Âge. Henri Pradalier questionne notre confrère sur l’emplacement de l’écu de l’abbaye par rapport à la porte du cloître. Il se trouve au niveau de la porte, répond Jacques Dubois. Daniel Cazes demande ensuite à notre confrère s’il a une idée de l’organisation du chœur après les travaux qu’il a évoqués. Celui-ci répond que la communauté s’est en effet réduite au XVe siècle mais qu’il n’a pas trouvé de mentions à ce sujet dans les textes qu’il a consultés. Dominique Watin Grandchamp voudrait savoir à quel moment les deux plaques de dédicace de l’église du XIe siècle ont été ancrées dans le mur nord ? Jacques Dubois pense qu’il faut situer cette insertion après les travaux de la fin du Moyen Âge. Notre consœur considère qu’elles ont pu être encastrées après les derniers travaux du chœur, dans le cadre d’une récupération au moment d’une nouvelle consécration. Elle demande enfin si les dates de consécration sont connues. Les documents ne signalent aucune cérémonie en 1435, répond Jacques Dubois.

La parole est enfin donnée à Sophie Brouquet pour une communication courte, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle selon les archives du Parlement de Toulouse.

La Présidente remercie notre consœur pour ce récit édifiant. Elle lui demande si les textes qu’elle a consultés évoquent les origines de ce personnage haut en couleur qui se nomme Labastrou. C’est un Dominicain, répond notre consœur, probablement de Toulouse car il semble y avoir des relations. Un registre de mains courantes de Pamiers montre qu’il se passe beaucoup de choses dans les couvents des Dominicains et des Cordeliers. Elle évoque également un autre procès à Millau concernant un Cordelier pris en otage dans une maison de Clarisses. Michelle Fournié avoue avoir trouvé l’histoire peu compréhensible, tout d’abord quant au nombre des prêcheurs. Sophie Brouquet répond que le texte indique qu’il y en a beaucoup, car les Dominicaines de Prouilhe se confessent tous les jours. Mais il y a aussi des oblats et des donats qui ne confessent pas. Le nombre exact des frères n’est pas connu. Où habitent ces hommes ? demande encore Michelle Fournié. Ils logent dans le prieuré qui est à côté du couvent des femmes, à l’intérieur de l’enceinte, répond notre consœur. C’est donc un prieuré d’une centaine de personnes implanté à Prouilhe, distinct du couvent de Fanjeaux. Michèle Pradalier évoque l’église de Prouilhe, qui a fait au XIXe siècle l’objet d’un projet démesuré, équivalent de celui de l’église Saint-Aubin de Toulouse. Malheureusement, la communauté n’arrive pas aujourd’hui à achever les travaux, les fenêtres restent sans vitraux et des palissades en bois s’élèvent sur le chantier. Daniel Cazes signale la parution, dans un numéro récent du Bulletin Monumental, d’une étude portant sur les topographies ancienne et récente du monastère de Prouilhe (Haude MORVAN, « La Gallia Dominicana de Georges Rohault de Fleury. Restituer les couvents médiévaux à l’aube du XXe siècle », dans Bulletin Monumental, t. 180-4, 2022, p. 325-340). Elle montre bien la disposition des deux communautés, avec des informations intéressantes sur les édifices qui précédaient ceux qui s’élèvent actuellement sur le site et enfin sur l’utilisation de la même église pour les deux communautés, le tout cerné par une grande enceinte. Michelle Fournié fait enfin remarquer que le couvent des femmes avait été conçu au départ pour être la base du financement de l’Ordre dans la province dominicaine. À son apogée, c’est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, le couvent comptait entre 130 et 200 femmes, mais les effectifs s’effondrent à partir du milieu du XIVe siècle. En 1435, il n’en reste plus que 60 à 80.

Séance du 9 mai 2023

Communication longue de Bernard Sournia, Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, suite et fin.

Lire le compte-rendu

On va continuer la chronique de chantier commencée lors d’une précédente communication. L’on prendra les choses vers 1315, à la reprise des travaux (après quelques années d’interruption). L’on suivra les diverses phases de l’ouvrage (abside, transept, vaisseau triple) jusqu’à la fin du gros œuvre quelque part entre 1451 et 1475. L’on verra en particulier comment au cours de cette dernière phase de chantier est tentée une ré-écriture de l’édifice dans un éblouissant style flamboyant ; puis comment, à partir de 1850, une restauration approfondie, sous la direction d’Emile Boeswillwald, architecte diocésain, ramène l’ouvrage au style rayonnant et à la pureté présumée de ses origines.

Situation du chantier vers 1325

Calepinage de l’une des fenêtre ouest du vaisseau triple, dessin de Boeswillwald.

Communication courte de Dominique Watin Grandchamp, Un Benezet dans l’ombre

Une demande de protection au titre des Objets mobiliers des tableaux de chœur de l’église de Saint-Julia (31) a été l’occasion de redécouvrir un tableau relativement important dans l’œuvre du peintre Bernard Benezet (1835-1897). Connu de l’historien d’Art Christian Mange, ce tableau, encore peu lisible, avait quasiment disparu sous la poussière et les chancis. Il illustre la conduite exemplaire de l’évêque Henri-François-Xavier de Belzunce de Castelmoron lors de l’épidémie de peste qui frappe la ville de Marseille, en 1720. Le tableau est signé et daté de 1887. Outre la scène principale, traitée dans le goût du « gothic revival » cher à Benezet, il porte la représentation du « Sacré Cœur » de Jésus dont le peintre fixe la nouvelle iconographie, en 1874, à la demande du père Ramière qui est à la tête de la compagnie des jésuites à Toulouse.

Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mme Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Hénocq, Rollins, M. Kérambloch, membres correspondants.

Excusés : Mmes Dumoulin, Fournié, Ledru, Merlet-Bagnéris, Rolland Fabre, MM. Péligry, Surmonne.

La Présidente ouvre la séance et annonce que les membres de la Société sont conviés le mardi 6 juin à 17 h, à une visite de l’exposition « Saint Thomas d’Aquin, une sagesse offerte à tous » proposée à l’Institut Catholique de Toulouse (espace Georges Baccrabère). Les membres souhaitant y assister sont priés de s’inscrire directement auprès d’elle. Daniel Cazes et Dominique Watin-Grandchamp, présents au vernissage, soulignent la qualité de l’exposition. Concernant le château de Scopont, la Présidente nous informe qu’un courrier de protestation contre le tracé de l’autoroute, validé par le Bureau, a été adressé en recommandé : au Préfet de Région, au Préfet du Département, à l’Architecte des Bâtiments de France du Tarn, à la Ministre de la Culture, au Ministre délégué auprès du Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des Transports, au Maire de Maurens-Scopont et au Directeur des Affaires Culturelles de la Région. Louis Peyrusse nous informe ensuite que le 2 mai a été inaugurée l’exposition « Fernand Pifteau. La passion du patrimoine écrit toulousain ». Elle est présentée conjointement au Musée du Vieux Toulouse et à la Bibliothèque Universitaire de l’Arsenal jusqu’au 15 juin. Enfin, Laurent Macé fait un point sur la séance du 13 juin dédiée à Jean-Luc Bourdatchouk ; à ce jour six membres se sont manifestés pour participer à cet hommage.

La Présidente donne ensuite la parole à Bernard Sournia pour sa communication longue : Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, suite et fin .

La Présidente remercie Bernard Sournia pour sa présentation et salue l’impressionnante qualité de ses dessins de relevés. Virginie Czerniak appuie la conclusion proposée : Sainte-Marie de Bayonne est un édifice « incroyable », en termes d’évolution des formes notamment. Daniel Cazes a été particulièrement séduit par la beauté de la voûte de la croisée du transept avec les liernes et tiercerons. Notre confrère demande : est-elle plus précisément datable, dans la « période Godin » ou simplement avant 1336 ? Bernard Sournia est formel, elle date de la période du cardinal Godin qui, dans son testament de 1336, rappelle qu’il a réalisé, « iam est diu » (« il y a pas mal de temps »), sur ses deniers, les voûtes de la croisée. Cette affirmation, vague, ne permet pas de connaître exactement la date de construction mais situe tout de même l’ouvrage dans l’espace de la dizaine d’années précédant le testament du cardinal. Virginie Czerniak s’interroge : n’est-ce pas précoce pour une voûte à liernes et tiercerons ? Bernard Sournia évoque l’exemple d’Amiens, première réalisation de ce type au milieu du XIIIe siècle, autour de 1240. Cette référence se situe loin de Bayonne, mais les constructeurs de Sainte-Marie sont imprégnés de l’art du Nord, poursuit Bernard Sournia, ils sont d’ailleurs eux-mêmes des gens du Nord, des Picards, des Champenois, des Franciliens ! Daniel Cazes fait remarquer que l’utilisation de ces voûtes à liernes et tiercerons est un des traits de génie du « palmier » de l’église des Jacobins de Toulouse. Certes, il s’agit dans ce cas de voûtes triangulaires, mais elles datent d’avant 1292, aussi Godin aurait-il pu se souvenir de cet exemple suggère notre confrère. Bernard Sournia explique que la voûte à liernes et tiercerons s’impose comme une formule usuelle dès le milieu du XIIIe siècle, comme la solution la plus pertinente pour couvrir le grand espace des croisées de transept. Pierre Garrigou Grandchamp ajoute que dans l’art gothique dit angevin ce type arrive très tôt, dès les années 1230 (entre Saumur et Angers).

Virginie Czerniak souligne le caractère extraordinaire de la clef de voûte du transept qui présente une iconographie singulière : un navire accompagné des symboles des quatre évangélistes tenant des phylactères. À ce sujet Dominique Watin-Grandchamp suggère qu’il puisse s’agir d’une confrérie de marins de haute mer plutôt que d’une confrérie de constructeurs de bateaux. En effet, le bateau reprend les caractéristiques des navires hauturiers, de haute mer (hune, dispositif de la nef…). Ces confréries étaient souvent très riches : les membres commerçaient. D’ailleurs, dans cette représentation, l’équipage est nombreux. Bernard Sournia abonde en ce sens : il existe des mentions d’archives du XVIe siècle, relevées avant l’incendie en 1908, qui signalent que les maîtres et compagnons mariniers, au retour de leur voyage, devaient verser une somme qui entrait dans la caisse de la fabrique de la cathédrale. Laurent Macé précise qu’il faut regarder cette clef de voûte du transept en ayant aussi en tête les sceaux urbains. Pour des villes de l’Atlantique telles que Biarritz, Bayonne ou San Sebastian, il y a pour cette période des représentations de bateaux et de leurs équipages. Notre confrère explique qu’il s’agit d’un élément identitaire très fort, qui peut aussi bien correspondre à une confrérie ou à un groupe corporatif qu’à une identité urbaine. Ainsi, les édiles ou les consuls de Bayonne ont peut-être participé au financement de la construction de l’édifice. Bernard Sournia évoque la présence des armes de France sur la façade occidentale, qui peuvent faire envisager un don royal pour la ville. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La nef apparaît comme un motif sur les monnaies, complète Laurent Macé. Il renvoie notamment à celles des Plantagenêt, au XIVe siècle, qui figurent souvent le roi dans une nef dans le contexte de la guerre de Cent ans. Les représentations des marins sur le gréement et de personnages à la manœuvre sont des éléments d’iconographie fréquents sur les monnaies de cette époque.

La Présidente donne ensuite la parole à Dominique Watin-Grandchamp pour une communication courte intitulée : un Benezet dans l’ombre .

Virginie Czerniak demande si d’autres illustrations de cette iconographie par Bernard Benezet sont connues, y compris dans ses compositions murales ? Il n’en existe pas d’autres, répond Dominique Watin-Grandchamp. Notre consœur ajoute que, paradoxalement, cet épisode (l’évêque Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron face à l’épidémie de peste qui frappe la ville de Marseille en 1720) a donné lieu à des commandes de la part de communautés religieuses et de familles catholiques, mais qu’il n’y a pas eu de nombreuses représentations de ce thème. Notre Présidente note qu’il est surprenant de trouver cette iconographie dans le modeste édifice paroissial d’une petite localité du Midi. Louis Peyrusse explique que cette iconographie relève plus du thème du Sacré-Cœur que de l’histoire de monseigneur de Belsunce, qui est secondaire. Malheureusement, aucune trace de la genèse de la commande n’a été trouvée. Notre consœur suppose qu’elle provient de la famille de Bernard Benezet qui habitait à Saint-Julia depuis le XVIIIe siècle et qui faisait partie des bienfaiteurs de l’hôpital. Dominique Watin-Grandchamp pense que Bernard Benezet lui-même a pu faire un don. À la disparition de l’hôpital, le tableau a pu être déposé dans l’église. Elle insiste sur la surabondance de toiles peintes dans ce modeste édifice situé dans une petite commune. Ces tableaux, de qualité pour certains, attestent le déploiement d’une floraison de peintres, encore mal connus, qui produisaient des toiles de grand format pour de petites églises. En effet, d’autres toiles de ces peintres anonymes, de facture identique et avec les mêmes poncifs, se retrouvent dans les environs de Saint-Julia. Selon Louis Peyrusse, l’ancrage local de Benezet explique ainsi la présence de cette peinture. Dominique Watin-Grandchamp nous présentera une suite à sa communication après la restauration de la toile.

Séance du 18 avril 2023

Communication longue de Sophie Duhem et Gérard d’Alto (invité), L’entreprise familiale des Pedoya, peintres itinérants au XIXe siècle

Lire le compte-rendu

Présentation par Sophie Duhem de Gérard d’Alto, du projet Banditi et de l’état des recherches menées actuellement à l’université.

Gérard D’Alto interviendra sur le sujet :

« Récolter le fruit de son labeur au XIXe siècle : la longue quête de Jean-Antoine Pedoy face à la fabrique de Rieux ».

Sa conférence s’attardera sur l’examen de « l’affaire Pedoya » qui a duré près d’une trentaine d’années (1833-1862), et qui a opposé le peintre et entrepreneur Jean-Antoine Pedoya à la fabrique de Rieux. Après avoir exposé l’histoire de ce procès au « long cours », il montrera l’intérêt que représente « l’analyse de réseau » – méthodologie issue des sciences sociales, pour l’étude de la commande artistique en milieu rural et la connaissance du milieu des peintres italiens itinérants.

Présents : Mmes Czerniak, Présidente, Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Bessis, Cazes, Fournié, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Julien, Penent, Peyrusse, Scellès, Suzzoni, Testard, membres titulaires ; Mmes Duhem, Rolland Fabre, Rollins, membres correspondants.

Excusés : Mme Balty, MM. Balty, Cabau, Garland, Garrigou Grandchamp, Kerambloch, Pradalier et Tollon.

Invités : Mme Mariana Burasovitch (étudiante), M. Gérard D’Alto (étudiant).

Notre Présidente ouvre la séance et nous informe de l’organisation prochaine de deux manifestations : le 147e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques qui se tiendra du 23 au 26 mai prochains à l’Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès avec le titre Effondrements et ruptures, et le Congrès de la Fédération historique de la Région Occitanie qui se réunira sur le thème De Tautavel à la Région Occitanie, la fabrique des territoires, du 16 au 18 juin 2023 à Montpellier.

Par ailleurs, deux courriers en date du 14 avril nous ont été adressés : le premier émane de l’association La Renaissance du château de Scopont et le second du propriétaire du château, Bernard d’Ingrando, nous demandant notre soutien dans le cadre du projet de l’autoroute A69 dont le tracé mettrait en péril la conservation de l’édifice. Ces correspondances sont accompagnées de tous les documents qui ont déjà été envoyés au Préfet, au DRAC, etc. Ce problème ayant déjà été examiné (séance (cf. du 21 mars 2023), il reste à la Société de faire un courrier pour appuyer cette demande.

Virginie Czerniak accueille chaleureusement nos deux invités, dont l’un va activement participer à la communication de ce jour. Puis elle présente le volume double de nos Mémoires (t. LXXX-LXXXI, 2020-2021) qui vient d’être imprimé.

Elle donne enfin la parole à Sophie Duhem et Gérard D’Alto pour une communication longue intitulée : L’entreprise familiale des Pedoya, peintres itinérants au XIXe siècle.

Notre Présidente remercie les deux intervenants et demande des informations sur le logiciel d’analyse de données Gephi utilisé pour le traitement des sources. Gérard D’Alto répond qu’il a commencé par faire des tableaux Excel en partant des édifices. Il a inclus dans ces tableaux toutes les données disponibles dans les sources. Cela suppose de relever tous les noms secondaires, ajoute Sophie Duhem, et certaines sources, comme les recensements, l’état civil, les registres paroissiaux…, se prêtent bien à cette récolte de données et permettent d’établir les relations. Le logiciel Gephi, explique encore Gérard D’Alto, représente par exemple un point par personnage et un trait par relation. Plus les relations sont nombreuses, plus le trait est épais. De plus, reprend Sophie Duhem, cela permet de repérer des éléments que la seule lecture des documents ne laisse pas apparaître. Il faut donc veiller à ne pas multiplier les entrées pour ne pas complexifier les graphes, fait remarquer notre Présidente. En effet, répond Sophie Duhem, c’est un travail qui demande une longue réflexion en amont. Virginie Czerniak demande enfin ce qu’il en est du curé Pailhes : était-il réellement malhonnête dans la gestion des affaires ? Les sources laissent entendre en tout cas qu’il a tout fait pour redonner du faste à l’Église, répond Gérard D’Alto. Louis Peyrusse demande quel était le prénom de l’abbé d’Aldéguier ? Il évoque les trois ou quatre grandes familles d’Aldéguier de Toulouse dont faisait partie un ancien Président de notre Société (Auguste d’Aldéguier, magistrat, † 1866), et pense que le curé dont il est question appartenait certainement à l’une d’elles. Il avait donc toutes ses entrées à l’archevêché. Il faut sans doute consulter l’étude qui a été faite sur le clergé toulousain du XIXe siècle par l’ancien archiviste de l’archevêché. L’Ordo du diocèse de Toulouse peut également indiquer son prénom. Ce personnage avait certainement une tout autre surface sociale que le curé Pailhes. Notre ancien Président est également très étonné par la somme importante due par ce dernier : 8 164 francs. C’est en effet le drame de l’histoire, reprend Sophie Duhem : à partir du moment où les Pedoya se constituent en entrepreneurs, ils ont beaucoup de mal à se faire payer après les chantiers. Louis Peyrusse voudrait connaître la nature des travaux à payer : s’agit-il seulement de peintures ou de la réfection de chapelles avec plâtre, maçonnerie… Gérard D’Alto répond qu’il y a eu trois campagnes de travaux (1833, 1836, 1839), où l’entreprise emploie des plâtriers, des maçons et un menuisier. Il fait remarquer que le travail de François Pedoya à Fronton a coûté 13 000 francs pour les travaux sur toute la voûte. La somme de 8 164 francs sur trois campagnes n’est donc pas exorbitante. Le problème, reprend Louis Peyrusse, est le partage entre maçonnerie, peinture et décoration. S’il ne s’agit que de peinture, c’est une somme bien supérieure à celle de la vente de tableaux importants à la même époque ; il s’agit là simplement d’avoir un ordre d’idée. Sophie Duhem fait remarquer que cette dette constitue un drame pour la famille qui paye ses ouvriers et vit difficilement. Gérard D’Alto ajoute que cela va d’ailleurs causer sa perte, comme en témoignent certains courriers. L’analyse de réseaux peut être discutée, reprend Sophie Duhem, mais elle a l’avantage dans certains cas de repérer des acteurs secondaires auxquels on n’aurait jamais prêté attention à la simple lecture de documents d’archives. Pascal Julien fait remarquer que le graphe indique que des artisans locaux sont sollicités, alors que l’on s’attendrait à voir les mêmes ouvriers suivre tous les chantiers de ces peintres itinérants. Gérard D’Alto confirme ce fait et ajoute qu’il est aussi intéressant de confronter différents graphes en prenant l’exemple des travaux effectués à Rieux-Volvestre où les sources mentionnent l’origine des capitaux et la liste des ouvriers. Les graphes permettent de voir sur quels chantiers ont travaillé ces ouvriers. Louis Peyrusse demande s’il a été possible de faire dans ces tableaux numériques des statistiques sur l’iconographie. Sophie Duhem répond qu’ils ne se sont pas encore attaqués à ce travail mais qu’il est prévu. Elle voudrait intégrer les motifs peints, après les avoir bien identifiés, et faire des rapprochements stylistiques et iconographiques pour laisser justement apparaître sur les cartes des rapprochements que l’on n’aurait pas soupçonnés. Gérard D’Alto ajoute que la base de données contient actuellement 10 000 images. Louis Peyrusse rappelle que les Pedoya sont tout de même des hommes célèbres qui sont entrés dans la littérature grâce à Ferdinand Fabre ; il demande si l’étude critique du récit de cet auteur, Le roman d’un peintre, a été faite, car il est intéressant d’analyser un document qui est arrivé au grand public de l’époque. Il a été lu attentivement, répond Sophie Duhem, et il a été présenté dans un séminaire il y a deux ans. En outre, même dans la bibliographie récente, on présente encore ces artistes comme des « barbouilleurs », ce qui montre de quelle manière ils ont été désignés dans l’historiographie depuis le XIXe siècle et justifierait peut-être l’état de ce patrimoine aujourd’hui. Le cas de Ceroni est intéressant, poursuit-elle : il est présent à Toulouse en 1820 et décore les salles du Musée des Augustins, alors que les Pedoya travaillent à la cathédrale Saint-Étienne. Dans les années 1815-1820, ils sont appréciés et font l’objet de louanges, mais la pression de la commande artistique les oblige à quitter progressivement la ville pour travailler sur des chantiers plus faciles à remporter pour eux. Ce glissement vers l’extérieur de la ville a été également noté pour Albi. Gérard d’Alto reprend : à ce travail d’historien fondé sur le traitement des sources, il manque celui du sociologue pour mieux appréhender les relations. En effet, ajoute Sophie Duhem, nous aimerions savoir s’il existe des fréquentations entre les artistes : entre les Ceroni et les Pedoya par exemple, ce qui reste difficile à mettre en évidence. Quelles sont les interactions avec la ville de Toulouse et l’école des Beaux-Arts ? Quel est le rôle joué par les frères Bach dont l’un peint quelques années après dans l’esprit de ce que font les Pedoya, donc la question de l’influence sur les peintres toulousains se pose ? C’est un effet de mode qu’il faut essayer de caractériser, fait remarquer Louis Peyrusse, d’où l’intérêt de se pencher sur l’iconographie pour voir d’abord quels sont les sujets à la mode. Sophie Duhem fait remarquer que l’on trouve dans les sources des commandes de peintures dans le style byzantin ou néo-gothique, mais le travail de Mariana Burasovitch a montré que les Pedoya ont des répertoires d’ornements issus de recueil imprimés au XIXe siècle à Paris (de motifs ornementaux de la Sainte-Chapelle), contrairement à Bosia qui est lui très tourné vers le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles, on voit donc à la même époque des sources d’inspiration différentes.

Notre Trésorier fait remarquer aux intervenants qu’à l’hôtel de Fournasse à Rabastens se trouve un salon peint par les Italiens vers 1874-75. Celui-ci est richement orné dans le style néo-gothique. Un autre salon est décoré de grandes fleurs dans le style Napoléon III. Il se demande si les frères Ceroni, basés à Lavaur, se sont chargés de ces décors ? Pascal Julien fait remarquer qu’en Italie on fonctionne en réseau familial, alors que dans le cas présent on est en réseau professionnel ; il se demande s’il y a des interconnections entre ces réseaux. Gérard d’Alto pense que la famille est restée en Italie, il est d’ailleurs question d’une sœur malade dont le fils Riccardo vient travailler en France dans un second temps. Sophie Duhem note également que Bosia fait venir ses pigments d’Italie. Elle fait du reste remarquer que ces artistes circulent beaucoup et sur de longues distances ; la question du moyen de transport reste posée. Virginie Czerniak demande où se trouvait l’atelier de peinture sur chevalet des Pedoya. Probablement à Pamiers, répond Sophie Duhem. Gérard D’Alto récapitule : François, le plus doué, fait les tableaux ; Jean-Antoine s’occupe de l’entreprise, il circule beaucoup pour chercher les marchés ; Riccardo gère les petits chantiers. L’analyse de réseaux est une entreprise particulièrement complexe conclut Sophie Duhem.

Quitterie Cazes trouve ce travail passionnant et propose aux orateurs de venir faire à la Société un petit point annuel sur leur travail de recherche.

Séance du 4 avril 2023

Communication longue d’Anne-Laure Napoléone, Le palais de la famille Balène à Figeac

Lire le compte-rendu

Commissaire royal et receveur du Périgord et du Quercy au duché d’Aquitaine, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, Géraud Balène éleva sa demeure principale à Figeac. Ce vaste édifice qui marque toujours le paysage urbain était composé de quatre corps de bâtiment disposés autour d’une cour et d’une tour au-dessus du passage d’entrée. Après avoir été le palais d’une puissante famille, l’édifice joua un rôle important dans l’histoire de la ville.

Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe Trésorier, M. Péligry, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes, Fournié, Merlet-Bagnéris, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Ledru, Rolland Fabre, Rollins, membres correspondants.

Excusés : Mmes Pradalier-Schlumberger, Jaoul ; MM. Garland, Pradalier, Tollon.

La Présidente ouvre la séance en signalant un nouveau don qui vient enrichir notre bibliothèque : Pierre Garrigou Grandchamp offre un numéro de la revue European Journal of Post-classical Archaeologies, volume 2, mai 2012. Michèle Fournier informe ensuite l’assemblée que le vendredi 14 avril, à la Bibliothèque d’Études Méridionales, se tiendra un séminaire « Autour de saint Jacques à Toulouse ». Ce séminaire, organisé par l’équipe TERRAE, annonce un colloque programmé pour novembre 2023.

Laurent Macé propose que la dernière séance de l’année académique soit dédiée à Jean-Luc Boudartchouk. Une communication de notre regretté ami était en effet programmée le 13 juin. Certains membres pourraient évoquer des travaux qu’ils avaient engagés en commun avec lui. Cette séance pourrait être l’occasion de présenter des documents ou une ébauche des recherches en cours et, ainsi, rendre hommage à la mémoire de notre éminent confrère. La Présidente trouve l’idée excellente et remercie Laurent Macé pour cette très bonne initiative. La proposition sera relayée auprès des membres afin de coordonner la séance.

Enfin la Présidente se réjouit du succès de la séance publique de la Société. Le 26 mars l’assistance était nombreuse dans la salle Clémence-Isaure, et Virginie Czerniak remercie les conférenciers d’avoir contribué à cette belle réussite.

La Présidente donne ensuite la parole à Anne-Laure Napoléone pour la communication longue du jour : Le palais de la famille Balène à Figeac.

Virginie Czerniak remercie notre consœur pour ce travail impressionnant. Elle demande si une telle hauteur, de dix mètres, pour une aula, est courante ; quelle est la surface de la pièce ? Elle fait 180m2 avec vingt-deux mètres de long et elle occupe tout un corps de bâtiment, répond Anne-Laure Napoléone. Puis Virginie Czerniak revient sur les peintures mentionnées par un journaliste dans un article paru après l’incendie du début du XXe siècle. Anne-Laure Napoléone explique que l’auteur se désole seulement des lambeaux qui se décollent et laissent apparaître ces peintures. Aucune description n’en est proposée alors, ni au moment de la construction du théâtre. Lors de la transformation en salle de cinéma, les murs ont été doublés. Peut-être reste-t-il des traces ou des vestiges derrière ces parois toujours en place ? Virginie Czerniak demande ensuite si une analyse dendrochronologique est envisagée sur le morceau de poutre retrouvé dans le mur. Anne-Laure Napoléone avoue y penser, mais il faudrait plusieurs bois pour que la dendrochronologie soit fiable. L’intérêt d’une telle étude n’est pas primordial puisque les datations sont déjà bien établies, note Virginie Czerniak. Anne-Laure Napoléone explique avoir pris le parti de proposer des datations en se fondant sur les textes plutôt que sur le style des sculptures. Les deux approches semblent concorder.

Pierre Garrigou Grandchamp remercie à son tour notre consœur pour son travail sur un bâtiment actuellement dans un état épouvantable. Il rappelle que le palais Balène est un des plus beaux monuments civils du début des années 1300 en France. Le Quercy est le seul endroit, avec le milieu avignonnais (Avignon et Villeneuve-lès-Avignon), où un panorama des grandes demeures « aristocratiques » en France peut être dressé. À Paris, elles ne sont connues que par des sources écrites ; dans le reste de la France, tout a disparu. Le milieu est donc extraordinairement intéressant, mais il est pourtant très mal traité. Aucun de ces édifices n’a bénéficié d’une étude complète, d’un PCR (Programme Collectif de Recherche)… Ce désintérêt est regrettable, poursuit Pierre Garrigou Grandchamp, car, ainsi que l’a prouvé cette communication, la documentation et l’analyse des vestiges permettent de restituer avec précision les formes architecturales et la distribution de ce palais. Il souligne l’intérêt du bâtiment sous l’aspect des formes. Celles-ci traduisent en effet un basculement, puisque deux vocabulaires se mélangent, avec un apogée du style rayonnant à travers les grandes fenêtres à réseau, et des croisées déjà très présentes sous toutes leurs formes : les croisées à remplages avec des trilobes en partie inférieure, tandis que d’autres, plus sèches, donnent sur la cour. Ainsi la précocité de cette nouvelle forme se révèle, puisque le gothique est arrivé dans la région dans le courant de la seconde moitié du XIIIe siècle.

Louis Peyrusse demande : que souhaite faire la Mairie de Figeac de ce bâtiment ? Anne-Laure Napoléone explique que la municipalité utilise le rez-de-chaussée réaménagé comme salle d’exposition, de conférence… Elle espère que la parution de l’article tiré de cette communication fera évoluer la situation. Louis Peyrusse précise ensuite que la façade néo-gothique, avec son portail et son fronton, est à considérer dans son contexte. Elle doit être restituée dans l’histoire des restaurations des années 1930 ; elle incarne la postérité de Viollet-le-Duc et de ses disciples. Elle fait aussi partie de l’histoire de l’édifice. Anne-Laure Napoléone ajoute que c’est en raison de ces transformations que l’édifice est inscrit et non pas classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Virginie Czerniak relève que le palais de l’Hébrardie de Carjac est aussi dans un état préoccupant. Elle songe également à la maison Lobios de Moissac et à sa grande salle sous charpente de 130 m2, qui n’a jamais été étudiée. Maurice Scellès ajoute que le palais épiscopal de Cahors disposait également d’une grande salle avec des fenêtres à réseau. L’édifice reste à étudier entièrement ; les caves médiévales et le corps principal sont conservés. Le constat est regrettable : malgré les démarches signalant leur intérêt et alertant sur leur état, les autorités délaissent ces monuments. Anne-Laure Napoléone précise qu’à Figeac, la municipalité se montre à l’écoute.

Daniel Cazes se dit saisi par les dimensions du palais Balène. Elles renvoient aux grands palais toscans comme celui du Bargello. Les palais italiens de ces proportions disposent toujours d’une chapelle, poursuit Daniel Cazes, il demande alors : est-il possible d’imaginer la présence d’une chapelle au palais Balène ? Anne-Laure Napoléone répond que, en l’état actuel, elle ne voit pas où elle pourrait se situer dans l’édifice. L’hypothèse est avancée pour le palais de la Raymondie, à Martel, dont la tour, au premier étage, est très soignée et voûtée. Peut-être était-ce le cas aussi au palais Balène, mais la tour n’existe plus. Louis Peyrusse demande si la documentation mentionne l’établissement d’une chapelle, ce qui suppose des autorisations. Anne-Laure Napoléone indique qu’au XVIe siècle la salle a été transformée en chapelle dédiée à saint Louis, mais la destination d’origine n’a pas alors été nécessairement respectée. Pierre Garrigou Grandchamp rappelle que le Lot a une densité et une qualité de bâtiments égales à celles de la Toscane. Il évoque en exemple les maisons-tours de la rue du Four-Sainte-Catherine à Cahors ; aucun équivalent de maisons-tours aussi grandes n’a été trouvé en Italie. Celles du Lot sont les plus grandes et les plus belles, mais aussi les plus abîmées. Quitterie Cazes demande s’il existe une hiérarchie dans les types d’ouvertures. Anne-Laure Napoléone confirme qu’à cette époque une hiérarchie est visible : les fenêtres à réseau signalent la partie la plus importante de l’édifice, tandis que des croisées sont employées dans les parties secondaires. À Figeac, un autre bâtiment de la même époque (l’hôtel situé au n° 39-43 de la rue Gambetta) dispose de fenêtres à réseau à l’étage (au niveau de la salle) et de croisées au second étage. Au palais de la Raymondie, construit 10-15 ans après Balène, toutes les fenêtres sont identiques. Dès lors, la salle n’est plus identifiable sur les façades. Maurice Scellès complète : au palais Duèze de Cahors, les fenêtres des élévations secondaires sont de simples baies géminées à deux lancettes séparées par une colonnette mais pour la chambre de parement (niveau inférieur sur la façade) des croisées à réseau ont été choisies. Cela laisse ainsi imaginer que les fenêtres de la grande salle donnant sur la rue étaient des fenêtres à réseau comparables à celles du palais Balène. Quitterie Cazes demande : des édifices avec des fenêtres aussi grandes ou plus grandes qu’à Balène sont-ils connus ? Anne-Laure Napoléone explique que les palais empruntent généralement au vocabulaire des architectures militaire et princière, mais le palais Balène emprunte à l’architecture religieuse, notamment avec les grandes fenêtres et le portail à voussures situé au pied de la tour. Laurent Macé s’intéresse à l’activité commerciale de ces palais : les arcades du rez-de-chaussée du palais de la Raymondie à Martel ouvraient-elles sur des boutiques ? Pour Anne-Laure Napoléone, cela paraît évident dans ce cas. Le palais se situe au centre de la ville, place des Consuls. Tout dépend du positionnement du palais dans la ville. Celui de Balène est en retrait des axes principaux, il n’est donc pas ouvert pour le commerce. Maurice Scellès indique qu’il y avait aussi, sans doute, des boutiques au palais Duèze. Pierre Garrigou Grandchamp ajoute qu’au palais de l’évêché à Cahors tout le rez-de-chaussée est ouvert d’arcades sur une des rues principales. Il serait intéressant de connaître leur fonction, complète Maurice Scellès : l’évêché avait-il des boutiques louées ? Quitterie Cazes rappelle que, dans un autre contexte, aux XVIe-XVIIe siècles, au monastère de la Daurade à Toulouse, toutes les ouvertures sur la rue Peyrolières sont des boutiques louées et cela correspond sans doute à un système médiéval. Certaines ouvertures peuvent donner sur des lieux de stockage ou des écuries, les fonctions peuvent être polyvalentes, suggère Anne-Laure Napoléone. Pour Maurice Scellès, il est aussi possible que la série d’arcades devienne un motif, notamment pour le palais épiscopal de Cahors.

Guy Ahlsell de Toulza exprime sa stupéfaction devant la manière dont le palais Balène a été maltraité, en toute connaissance de cause, avec notamment l’emploi excessif du béton. Les travaux successifs du siècle dernier ont été réalisés sans aucun respect de l’édifice. Pierre Garrigou Grandchamp souligne que l’intérêt pour l’architecture civile médiévale est récent. Ce patrimoine a longtemps été négligé. De Viollet-le-Duc jusqu’à Camille Enlart, la même importance était accordée à toutes les architectures (civile, militaire, religieuse, monastique…), puis il y a eu un « effondrement général ». Entre les deux guerres et jusqu’aux années 1970, l’architecture civile médiévale a été délaissée. Anne-Laure Napoléone précise que les travaux visés ont été réalisés avant la création du secteur sauvegardé de Figeac. Plusieurs membres se questionnent sur le devenir du palais Balène et de nombreux autres palais évoqués. Le manque d’investissement des autorités est souvent justifié par l’absence de fonction dévolue à ces bâtiments. Pierre Garrigou Grandchamp réfute cet argument : cet édifice vaut par lui-même ! Le palais des Papes d’Avignon montre qu’une utilisation est possible en préservant le bâtiment, remarque Guy Ahlsell de Toulza.

Enfin le Trésorier annonce la venue prochaine de Google Street View à l’Hôtel d’Assézat, afin de réaliser des vues à 360° des salles de l’Académie des Jeux Floraux. Il propose que la salle des séances de la Société Archéologique du Midi de la France soit également photographiée.

Séance du 21 mars 2023

Communication courte d’Henri Pradalier, Une source du maître de Cabestany ?

Lire le compte-rendu

Dans le contexte de la sculpture romane du XIIe siècle l’art du Maître de Cabestany se signale par des formes extrêmement originales. Ses sources sont à la fois antiques et contemporaines. Il est possible que certaines sculptures antiques et des modèles précis permettent d’expliquer le traitement particulier des visages des différents personnages sculptés par le Maître de Cabestany. La question est de savoir où le Maître de Cabestany a croisé ces modèles, ce qui peut se déduire en observant l’aire de diffusion de ses principaux chefs-d’œuvre.

Communication courte de Gilles Séraphin, Le chevet de Saint-Étienne de Périgueux, notes de visite

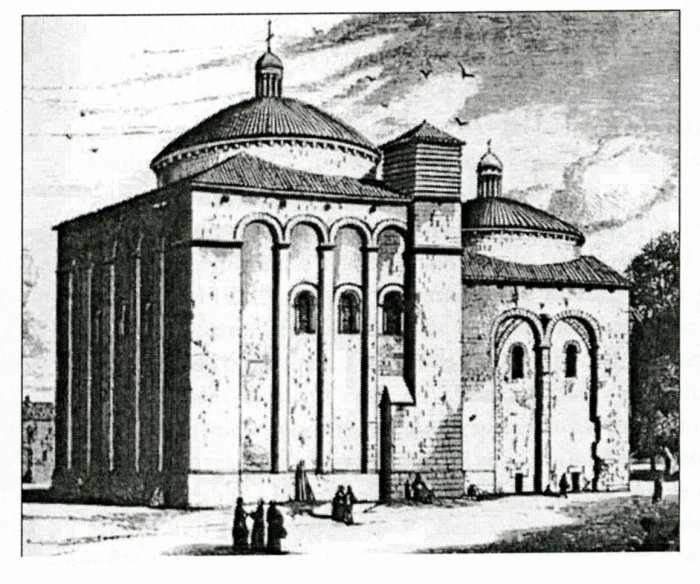

La cathédrale Saint-Etienne de Périgueux revisitée

A l’occasion d’une visite à la cathédrale Saint-Etienne-de-la Cité à Périgueux, l’examen de la pierre calendaire du 12e siècle insérée dans la travée de chœur a conduit à s’interroger quant à la chronologie de l’édifice. L’histoire des églises à files de coupoles d’Aquitaine pourrait s’en trouver modifiée.

Photo : Saint-Etienne de la Cité à Périgueux, d’après J. de Verneilh, L’architecture byzantine, 1851

Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Cazes, Fournié, Pradalier-Schlumberger, MM. Balty, Cazes, Penent, Peyrusse, Pradalier, Sournia, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Hénocq, Rolland Fabre, Rollins, MM. Kerambloch, Rigault, Séraphin, membres correspondants.

Excusés : MM. Garland, Garrigou Grandchamp, Scellès.

Invitée : Jeanne Péligry.

La Présidente ouvre la séance en rappelant aux membres que la séance publique annuelle de notre Société se tiendra dimanche 26 mars à 16 h. Outre l’allocution de la Présidente et la remise des prix, nous aurons le plaisir d’écouter une conférence de Pierre Garrigou Grandchamp, Maurice Scellès et Anne-Laure Napoléone intitulée « Construire et habiter au Moyen Âge dans le Lot ». La Présidente nous informe également du retour, lundi 27 mars, des statues-menhirs prêtées au Musée Henri-Prades. Enfin, Virginie Czerniak fait circuler le programme des évènements culturels et scientifiques organisés autour des centenaires de la naissance, de la mort et de la canonisation de saint Thomas d’Aquin (2023-2025). Michèle Pradalier-Schlumberger signale que, dans ce cadre, une exposition sera proposée à l’Espace muséographique Georges- Baccrabère de l’Institut Catholique de Toulouse. L’invitation pour le vernissage, qui aura lieu le mardi 2 mai 2023 à 18 h, a été diffusée auprès des membres.

La Présidente donne ensuite la parole à Henri Pradalier pour la première communication courte du jour : Une source du maître de Cabestany ?

Daniel Cazes souligne que le Silène ivre conservé au Musée archéologique de Narbonne complète admirablement la série de comparaisons présentée. Henri Pradalier précise que le visage, éloigné des standards du maître de Cabestany, montre qu’il y avait des œuvres de ce type dans la région. Daniel Cazes se demande si le maître de Cabestany a vu des œuvres du Haut-Empire romain telles que celles qui ont été projetées, ou s’il a plutôt été influencé par la sculpture de l’Antiquité tardive, notamment à travers les sarcophages ? En effet, pour le sarcophage de Saint-Hilaire, ce n’est pas qu’une question de visage, il y a aussi une imitation d’un modèle de sarcophage de la fin de l’Antiquité et peut-être chrétien. Daniel Cazes est aussi troublé par une certaine parenté entre les visages du maître de Cabestany et ceux de la frise de sarcophage du IVe siècle provenant de Saint-Sernin présentée au Musée Saint-Raymond. On y retrouve une façon brutale, angulaire, de présenter les profils et les visages ainsi que les coups de trépan caractéristiques de la sculpture paléochrétienne du IVe siècle. Jean-Charles Balty se réjouit d’avoir entendu cette communication qui répond à certaines de ses propres interrogations. Selon lui, deux plans sont à distinguer dans l’analyse : d’un côté, la question de l’iconographie et d’autre part celle du style. Les parallèles proposés avec les représentations du dieu Pan et des satyres relèvent, selon lui, d’un modèle plus général. Ils sont effectivement très proches des modillons de Saint-Papoul ; le maître de Cabestany a vraisemblablement vu des modèles de ce genre. Toutefois, du point de vue du style, les visages, taillés en biseau avec d’énormes yeux placés très haut, des crânes aplatis et des barbes touffues renvoient à des sarcophages romains de la deuxième moitié du IVe siècle. Jean-Charles Balty fait notamment référence à un sarcophage situé dans le porche de Saint-Laurent-hors-les-Murs à Rome, dont les têtes sont similaires à celles du maître de Cabestany. Ces références constituent donc l’influence principale du maître de Cabestany, même s’il est tout aussi indiscutable qu’il a cherché d’autres modèles dans la région : il y a des sarcophages de ce genre à Narbonne, à Gérone aussi (San Feliu). La filiation de ce côté est évidente. Seul Sant’Antimo est éloigné du reste, mais l’idée de pèlerinage est vraisemblable et explique la distance. Le maître aurait ainsi vu davantage de sarcophages de ce type au cours de son cheminement de Narbonne à Pise, notamment à Gênes. Michèle Pradalier-Schlumberger évoque l’hypothèse du transport des œuvres. Les sculptures italiennes, Sugana en particulier, n’ont-elles pas pu être transportées comme cela s’est fait au XIVe siècle, par exemple avec les deux statues attribuées au maître de la chapelle de Rieux de la cathédrale de Tarbes. A priori les pierres sont locales, note Virginie Czerniak. Henri Pradalier confirme, le sculpteur s’est déplacé, pas l’œuvre. Pour notre confrère, la colonne de Sugana n’est pas du maître de Cabestany. Elle est l’œuvre d’un disciple. Sugana dépendait de Sant’Antimo, il y a donc un lien entre les deux, une circulation.

La Présidente donne ensuite la parole à Gilles Séraphin pour la seconde communication courte du jour intitulée : Le chevet de Saint-Étienne de Périgueux, notes de visite.

Virginie Czerniak revient sur la raison du développement des églises à file de coupoles dans le domaine anglo-normand ? qui peut s’expliquer par le matériau, le calcaire, aisé à travailler en Aquitaine. Elle avoue que le rôle des Plantagenêts dans le Midi est un sujet qui l’intéresse particulièrement par rapport à Moissac. Au-delà des liens existant pour les peintures de l’abbatiale, il y a un contexte historique intéressant, avec la coalition entre Henri II et le Roi d’Aragon pour prendre en étau le comte de Toulouse. Gilles Séraphin est convaincu que les ducs d’Aquitaine élaborent un grand projet commercial et non pas seulement militaire. Cet axe Atlantique-Méditerranée passe par une alliance avec les comtes de Barcelone, avec la vicomtesse de Narbonne, avec les Trencavel, et par l’éviction des comtes de Toulouse, dans le cadre de la Guerre de Cent Ans méridionale. La plaque tournante de ce projet est Cahors qui va faire le lien entre la voie terrestre et la voie fluviale. Michèle Pradalier-Schlumberger tient à rappeler que la période « 1200 » est aussi très riche pour l’art. Gilles Séraphin précise qu’il la perçoit comme un « angle mort » dans la recherche, aucunement comme un « vide ». Mme Pradalier-Schlumberger revient ensuite sur les églises à file de coupoles. Lorsqu’elle s’est intéressée à ce sujet, après les travaux de Raymond Rey et ceux de Marcel Durliat, elle avait constaté que la datation de Brantôme par Claude Andrault-Schmitt était beaucoup trop tardive. Par ailleurs, elle avait remarqué l’existence de deux générations d’églises à file de coupoles. La première génération correspond à celle de Saint-Front et de Cahors et la seconde compte la cathédrale d’Angoulême (malgré les restaurations) et Fontevraud. Elles se distinguent par la façon dont les coupoles reposent sur les supports. Pour les plus anciennes coupoles sur pendentifs, les pendentifs se rejoignent par la partie haute avec une coursière, alors que dans la seconde génération les retombées des coupoles se font sur des éléments qui se rapprochent de niches. Les églises de cette dernière catégorie se caractérisent également par un décor plus important. À propos des travaux récents de restauration de Saint-Étienne de Périgueux qui ont provoqué la disparition des marques prouvant la réalisation distincte de deux campagnes architecturales pour les travées, Virginie Czerniak demande : l’architecte a-t-il totalement enduit l’édifice ? Gilles Séraphin confirme que l’enduit masque tous les éléments. Ce cas est l’occasion de rappeler l’importance d’engager un dialogue dépassionné entre architectes du patrimoine et historiens de l’art. Puis Henri Pradalier s’intéresse à la source de la datation de Saint-Front de Périgueux. Gilles Séraphin indique que la mention de l’incendie de 1120 sert d’appui, complétée par des repères stylistiques, sujets à caution puisque Paul Abadie a refait une majeure partie des chapiteaux. Henri Pradalier poursuit : ainsi il est difficile de placer à l’origine un monument qui a été entièrement reconstruit au XIXe siècle sans autre preuve que la mention de l’incendie, d’autant que sa gravité et l’ampleur des destructions ne sont pas connues. Daniel Cazes revient sur l’inscription de la table calendaire et sur l’enfeu : une étude archéologique permettrait notamment d’expliquer plus clairement leur réutilisation et la façon dont on les a replacés. Henri Pradalier note que les murs à petits moellons ne sont qu’une enveloppe et ne supportent rien, aussi peut-être sont-ils réutilisés sans que cela soit un élément possible de datation. Gilles Séraphin précise que les maçonneries du XIe siècle et du début du XIIe siècle peuvent être repérées à l’œil : les petits moellonages sont très bien assisés, à la différence, à partir d’une certaine hauteur, du moellonage supérieur qui est du tout-venant. C’est sans doute en observant ces éléments que Marcel Durliat, se fiant à Jean Secret, a proposé une datation au XIe siècle. Henri Pradalier relève que Marcel Durliat datait de 1110 ; descendre en 1163 lui paraît bas, d’autant que cette date s’appuie sur le très contestable déplacement d’une inscription à l’intérieur de l’édifice. Gilles Séraphin ajoute que la datation est également établie d’après la file de coupoles de l’église de Cahors, désormais associée au grand portail nord que Marcel Durliat date, soit d’un peu avant 1150, soit plus probablement d’après 1150. À Moissac, on sait que la nef à file de coupoles est exactement contemporaine du clocher, et cette nef est sans doute celle consacrée en 1180. Tous ces éléments constituent un faisceau. Gilles Séraphin propose donc cette datation (1ére travée vers 1160), qui lui semble cohérente avec le contexte architectural et historique. Il appuie : il faut s’intéresser aux liens entre l’Aquitaine et le Languedoc, en prenant conscience que Limoges est la capitale de l’Aquitaine dans la seconde moitié du XIIe siècle. Henri Pradalier approuve l’établissement de ce rapport entre le Languedoc et une Aquitaine tentant de peser sur celui-ci comme le prouve l’iconographie du portail occidental de Saint-Sernin de Toulouse qui a été élaborée dans Toulouse sous domination aquitaine avec la volonté de mettre saint Martial au-dessus de saint Sernin. Cela traduit une volonté de mainmise de Limoges sur Toulouse à la fin du XIe siècle. Henri Pradalier demande ensuite une précision sur la manière dont est voûtée l’abside à Solignac. Il s’agit d’un cul-de-four, répond Gilles Séraphin. Il ajoute que ses dimensions sont beaucoup plus restreintes, tout comme à Souillac. Michèle Pradalier-Schlumberger souligne que l’église de Solignac n’est pas très décorée. Gilles Séraphin reprend : à Périgueux dans la première travée, la plus ancienne, ce sont les pilastres plats qui soutiennent la corniche, puis dans la deuxième travée ce sont les demi-colonnes adossées. Ce rythme est reproduit à l’identique pour les deux premières travées de Solignac, ce qui incite notre confrère à supposer que ses constructeurs ont observé Périgueux dans la dernière phase. Pour Brantôme, il faudrait s’intéresser à la frise de pointes de diamant et établir des comparaisons avec d’autres édifices afin d’affiner la datation.

Au titre des questions diverses, Michèle Pradalier-Schlumberger débute par un point sur le château de Scopont régulièrement évoqué en séance ces dernières années. Le château, situé sur la commune de Maurens-Scopont, a appartenu au marquis de Castellane, membre fondateur de notre Société. Le pavillon de style néo-gothique avec des chapiteaux en remploi du XIIIe siècle est classé, tandis que le château et l’orangerie sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Les deux bâtiments doivent faire l’objet d’une campagne de rénovation portée par la Fondation du Patrimoine (candidature soutenue par la SAMF, séance du 15 février 2022). Aujourd’hui le domaine est menacé par le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Michèle Pradalier-Schlumberger cite un texte de Rémi Paulin, chargé de mission régional pour la Fondation du Patrimoine, alertant sur la situation. Le tracé de l’autoroute retenu par le Préfet passe à 180 mètres du château. Outre la préservation de ce patrimoine, la sauvegarde des biotopes environnants est également en jeu. Des associations et des avocats ont entamé des démarches pour faire annuler la DUP (Déclaration d’Utilité Publique). Olivier Testard explique que l’urgence serait de restaurer l’orangerie, dont la toiture s’est effondrée en 2021. Actuellement, les décombres appuient sur la façade sud, qui risque de s’effondrer à son tour. Le château est également en danger : des fuites ont considérablement détérioré la toiture et les menuiseries. L’état du pavillon néo-gothique est le moins inquiétant. Daniel Cazes rappelle que le remplacement par des moulages des décors sculptés du pavillon est en discussion depuis plusieurs décennies. Pour l’heure, le danger majeur pour le domaine reste le projet d’autoroute. Le château est entouré de zones humides, l’autoroute risque d’accentuer l’assèchement et de menacer l’équilibre des fondations. La Présidente, au nom de la SAMF, va rédiger un courrier à l’attention du Préfet de Région et du Préfet du Tarn pour manifester l’inquiétude de la Société devant le tracé qui menace un monument classé.

Henri Pradalier aborde ensuite le devenir de la caserne Vion. L’examen du cas du bâtiment, œuvre de l’architecte Pierre Debeaux, était inscrit à l’ordre du jour de la dernière CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture). Il en a été retiré à la dernière minute par le Préfet à la demande du Maire de Toulouse. L’étude du dossier a été reportée à la prochaine séance. La situation de la caserne est remontée jusqu’au Ministère et, à ce jour, le bâtiment est toujours en danger. Aline Tomasin, au nom de l’association des Toulousains de Toulouse, va demander une instance de classement en urgence. La SAMF va effectuer la même démarche de son côté. Louis Peyrusse et Daniel Cazes rappellent la grande qualité architecturale de cet ensemble.

Enfin, Daniel Cazes nous informe que, dans le cadre d’une quinzaine dédiée à l’action des femmes, le jeudi 16 mars, les Archives départementales des Pyrénées-Orientales ont rendu hommage à Yvette Carbonell-Lamothe, enseignante aux universités de Toulouse et Perpignan, conservateur des antiquités et objets d’art des Pyrénées-Orientales, décédée, qui fut un membre actif de notre Société. Cet hommage fait suite au volume publié sous la direction de Géraldine Mallet et Agnès Carbonell, Yvette Carbonell-Lamothe, la passion du patrimoine, 2021, 247 p. (conservé à la bibliothèque de la SAMF). Plusieurs de nos membres ont pu assister à cet hommage et à la conférence donnée par Géraldine Mallet et Agnès Carbonell, cette dernière, fille de la défunte, ayant remarquablement évoqué l’épisode peu connu de la récupération par Yvette Carbonell-Lamothe du reliquaire byzantin de saint Jean-Baptiste, volé à la cathédrale de Perpignan.

Séance du 7 mars 2023

Communication longue de Valérie Rousset et Virginie Czerniak, L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Toulongergues (Aveyron).

Lire le compte-rendu

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Toulongergues (commune de Villeneuve en Aveyron) est l’un des plus remarquables édifices à angles arrondis du Rouergue. Classée Monument historique en 1988 après avoir été convertie en grange-étable après la Révolution, l’église a retrouvé son statut en 1984 avec son rachat par la commune et à la suite de plusieurs phases de restauration.

Des fouilles menées dans la nef et l’abside ont mis au jour en 1988 une nécropole des VI-VIIe siècles, recoupée par les fondations de l’église datée par radiocarbone de la seconde moitié du Xe ou du début du XIe siècle.

L’édifice en « double boîte » se caractérise par une nef haute et étroite dans laquelle s’ouvrent des porte « en entrée de serrure » et des fenêtres en meurtrière. L’abside, quadrangulaire et voûtée d’un berceau légèrement outrepassé, est dotée d’arcatures doubles à l’intérieur desquelles sont conservés des colonnes et des bases en grès profilées de baguettes et de filets. Deux personnages ainsi que les pattes d’un équidé sommairement taillés dans la pierre de deux colonnes constituent des témoignages précieux auxquels sont associés deux chapiteaux retrouvés dans des comblements postérieurs. L’un deux porte un décor d’entrelacs et une scène qui pourrait figurer l’Entrée du Christ à Jérusalem.